导语:从手机振动到F35战机从电动车电机到精密光学器件稀土这种工业维生素正成为大国博弈的隐形战场

2025年10月,中国商务部宣布对稀土相关技术实施出口管制,标志着中国稀土政策从“资源管控”转向 “技术+供应链双管控” 的新阶段。新规不仅覆盖稀土开采、冶炼分离等全产业链技术,还延伸至含有中国原产成分≥0.1%的境外产品。这一被业界称为“史上最严”的稀土管制措施,正在引发全球制造业的连锁反应。

稀土元素

揭开稀土的神秘面纱

稀土不是“土”,而是17种金属元素的总称。这17种元素包括镧系的15个元素,再加上钪和钇。稀土元素根据原子量和性质,分为轻稀土、中稀土和重稀土三大类。轻稀土主要包括镧、铈、镨、钕等,储量相对较大,主要用于冶金、陶瓷、石油化工等传统领域。中重稀土包括铽、镝、钆、钐、铕、钬、铒、铥、镱、镥等,储量较少,但具有特殊的光、电、磁性能,是高端科技产品的命脉。

从地质分布看,稀土元素并不算“稀有”。地壳中某些稀土元素含量甚至比黄金还要高。稀土元素的独特价值在于其具有未充满的4f电子层结构,能产生多样的电子能级,因而具备荧光、激光、磁性、催化等特殊功能。这些特性使得稀土成为现代工业中不可或缺的“技术元素”。

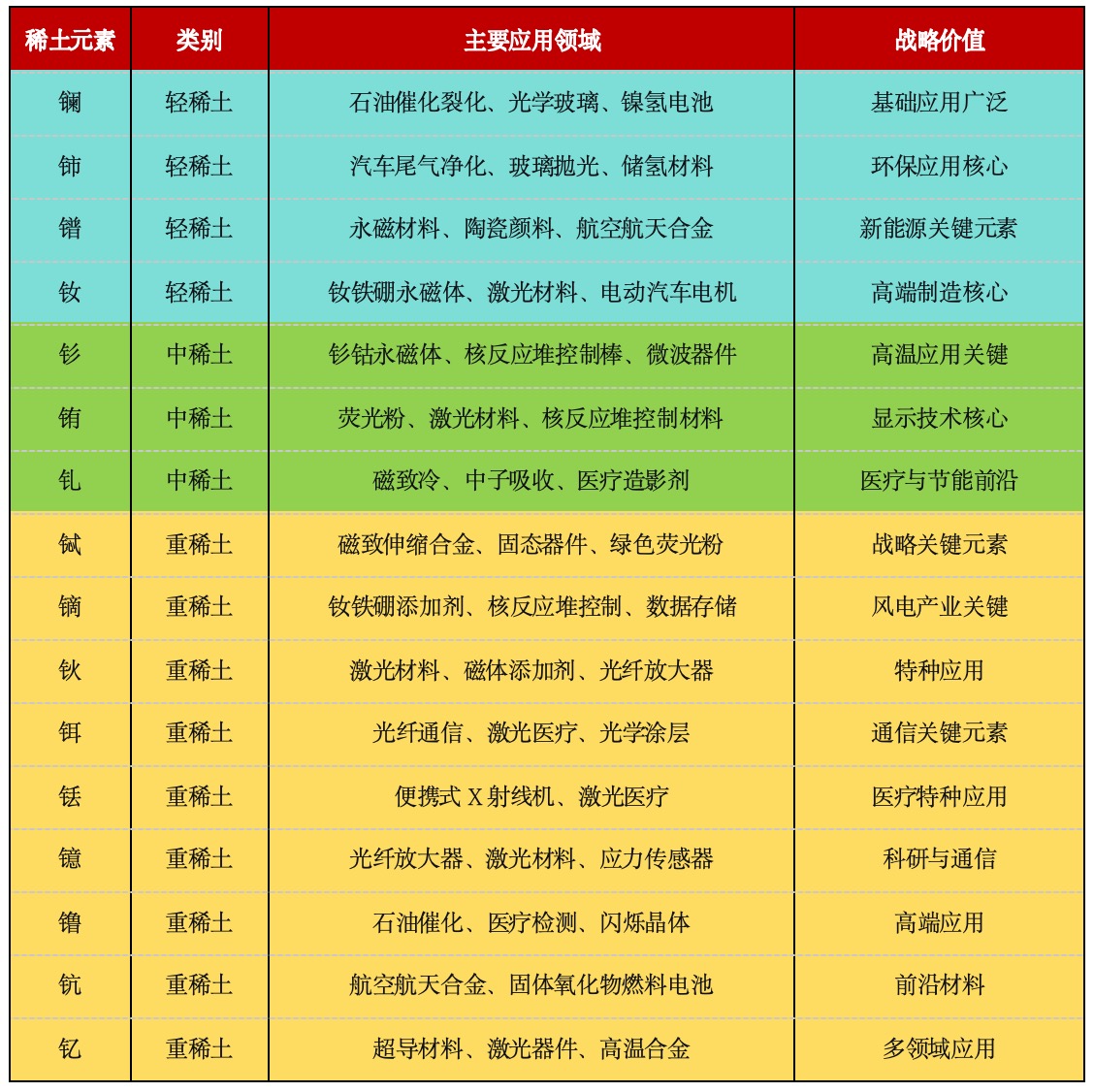

稀土的17种元素各具特色,在工业应用中形成了明确的价值分工。下表展示了主要稀土元素的关键应用领域:

稀土家族的应用图谱与战略价值

轻稀土是稀土家族的“量产主力”,占全球稀土产量的90%以上。其中,镧、铈、镨、钕这四大元素合计占比超65%,构成了稀土产业的“基础盘”。

镧主要应用于石油催化裂化和高级光学玻璃;铈则是环保领域的“净化大师”,超过50%的铈用于汽车尾气净化器。

镨和钕是新能源产业的“黄金搭档”,全球90%的高性能钕铁硼磁体都以它们为核心成分。每万辆新能源汽车需要钕铁硼磁材约45吨,对应氧化镨钕需求13.5吨。

重稀土则以不足7%的产量,贡献全球稀土贸易额的40%,凸显“稀缺即价值”的市场逻辑。

铽被称为稀土中的“黄金”,是钕铁硼磁体的“耐高温添加剂”,仅添加1.5%的铽就能让磁体在200℃以上环境中保持磁性不衰减。

镝则是风电产业的“刚需品”,每台3MW直驱永磁风机需要镝铁合金3-5公斤。钪和铥等元素更是“按克计价”的稀缺资源,钪铝合金能提升航空材料强度20%,已成为无人机、航天器结构件的核心材料。

现代制造不可或缺的“维生素”

稀土被称为“工业维生素”或“技术维生素”,其微小用量能带来产品性能的质的飞跃,是新能源汽车、机器人、军工装备、半导体芯片、医疗设备等高端制造产业不可或缺的材料。

在军工领域,稀土的不可或缺性尤为突出。美国F-35战斗机的发动机、雷达系统、控制系统等多个关键系统需要使用高达417公斤的稀土材料。F-22隐身战斗机的机身广泛采用稀土钛合金和稀土镁合金,以减轻重量并提高结构强度。主战坦克使用的掺钕钇铝石榴石激光测距机,测距距离超过20公里,大幅提升了打击精度。

在半导体领域,稀土虽在产品中含量微乎其微,却贯穿芯片制造全链条。EUV光刻机的透镜组依赖含镧特种玻璃实现纳米级成像精度,蚀刻机需要稀土永磁材料提供稳定磁场。芯片终端设备的电机与传感器更是离不开钕铁硼磁体。一台高端智能手机中约使用0.5克稀土,分布在振动马达、扬声器、摄像头对焦系统等多个部件。

新能源产业已成为稀土需求的绝对主力。永磁材料占稀土总需求的45%(2025年达31万吨),其中新能源汽车与风电贡献70%的需求增量。每GW风电装机需要约1000吨钕铁硼永磁材料。随着全球能源转型加速,预计到2030年,新能源领域对稀土的需求将比2025年增长150%。

中国稀土产业的优势不仅在于资源储量,更在于完整的产业链、成熟的技术积累和持续的成本优化能力。

资源禀赋方面,中国稀土储量达4400万吨,占全球总储量的37%,位居世界第一。更重要的是,中国的稀土资源品类齐全且分布集中。

北方内蒙古包头白云鄂博矿是世界最大的轻稀土矿,占全国稀土储量的83%以上。南方七省则分布着独特的离子吸附型中重稀土矿,富含镝、铽等战略价值更高的重稀土元素,这些元素在全球范围内极为稀缺。

技术壁垒的构建是中国保持稀土产业优势的核心。在冶炼分离环节,中国企业突破的“联动萃取工艺”将稀土元素分离纯度提升至99.999%,远高于国际同类技术的99.9%,同时能耗降低40%以上。

这一技术突破源于徐光宪院士提出的“串级萃取理论”,通过一套包含100多个公式的数学模型,将复杂的稀土生产工艺标准化、自动化。

产能集中效应进一步巩固了中国的产业优势。全球90%的稀土精炼产能集中在中国。江西赣州、内蒙古包头等产业集聚区形成了完整的产业生态。

仅赣州一地就聚集了300多家稀土深加工企业,从稀土分离到磁材制造,再到电机、电子终端产品,形成了高效的产业集群。这种规模效应使得中国稀土加工成本比美国低60%、比欧洲低80%。

产业整合与战略储备双管齐下。2010年以来,中国通过组建六大稀土集团,实现了对稀土开采和冶炼的集中管控。同时,中国自2022年起建立稀土产品追溯系统,对稀土开采、冶炼分离、流通和出口全过程进行监管。2024年,中国宣布启动战略稀土储备计划,重点增加镝、铽等重稀土的储备规模。

技术管制引发的全球产业链重构

中国稀土技术管制新政实施后,全球高端制造业产业链立即出现明显震荡,半导体、新能源汽车、军工等领域感受尤为强烈。

半导体设备制造商首当其冲。荷兰ASML公司面临双重压力:EUV光刻机所需的含镧光学玻璃供应受限,其核心供应商肖特集团的中国稀土采购量占比达80%。新政实施后,订单交付周期从3个月延长至6个月以上。同时,设备中的钕铁硼磁体面临断供风险,导致ASML的EUV光刻机产能下降15%,对全球芯片产能扩张计划造成严重影响。

晶圆制造企业面临成本与产能的双重挤压。台积电、三星等头部企业在14纳米以下制程生产中,对高纯度稀土靶材的需求巨大。新政实施后,稀土靶材价格在一个月内上涨40%,直接导致台积电先进制程芯片成本增加8%-10%。更严峻的是,部分靶材供应商因未获得出口许可,被迫暂停供货,台积电高雄厂的3纳米生产线利用率从90%降至75%。

美国军工与科技企业承受巨大压力。洛克希德·马丁公司表示,F-35战斗机的生产可能因稀土磁体供应问题而延迟。特斯拉宣布调整部分车型的电机设计,减少对特定稀土元素的依赖,但工程师承认“性能可能受影响”。苹果公司则紧急派遣高管团队赴中国洽谈长期供应协议,确保iPhone振动马达和扬声器稀土磁体的稳定供应。

据摩根大通测算,全球科技制造业因稀土管制增加的额外成本超过200亿美元,且这一数字可能随着管制措施的严格执行而继续上升。面对中国稀土管制,美国、欧盟、日本等纷纷加速构建本土稀土供应链,但现实挑战远超预期。

成本差距是首要障碍。美国芒廷帕斯矿的精炼成本是中国的3倍,欧盟新建产能需至少5年时间才能实现稳定量产,日本依赖的蒙古矿山开采成本高出中国30%。以美国MP Materials公司为例,虽重启了芒廷帕斯稀土矿,但因缺乏核心精炼技术,其产出的原矿仍需运往中国加工。2025年,美国本土精炼产能仅占全球不足10%,且面临严峻的环境合规压力。

技术人才储备不足是另一大瓶颈。全球熟练掌握稀土高效分离技术的工程师和技师几乎全部集中在中国,这些专业人才需要多年实践才能培养出来。中国政府对关键技术人员出境实施了严格管理,进一步限制了国际稀土技术转移。美国4家在建的稀土磁铁工厂面临“有设备无专家”的困境。

业内人士指出,运营稀土磁铁工厂的难度远高于建造工厂,美国要实现全面投产可能需要长达3年时间,且产品一致性和良率难以保证。产能对比更加凸显替代难度。北美和欧洲每年为汽车、机器人和其他产品采购近4万吨稀土磁铁,几乎全部购自中国。

相比之下,亚洲以外国家每年生产的稀土磁铁不足2000吨,主要分布在德国和芬兰。而中国每年生产超过20万吨稀土磁铁,产能是欧美总和的50倍。

环境约束同样不容忽视。稀土分离过程产生大量含放射性物质的废水、废渣,欧美严格的环境法规大幅提高了建设和运营成本。

美国一家稀土分离工厂的环境合规成本占总投资的25%以上,而中国通过产业集聚和循环利用,有效控制了环保成本。

据行业预测,要实现稀土的完全替代,欧美国家至少需要5-8年时间,且需投入数千亿美元的资金。即使如此,重稀土的供应瓶颈仍难以突破,可能永久性改变全球高端制造业的竞争格局。

中国稀土产业战略的巩固与升级

为持续强化全球稀土产业控制力,中国需要在技术升级、资源管理、回收利用和国际标准制定等方面进行全方位布局。

技术升级是保持领先的永恒主题。一方面要继续提升稀土分离提取效率,研发新一代绿色冶炼分离技术,将稀土元素分离纯度从目前的99.999%进一步提升。另一方面要推动材料创新,如发展晶界扩散技术,在保持高性能的同时大幅减少重稀土镝、铽的用量,降低对稀缺资源的依赖。同时加快新型稀土功能材料的研发,开拓稀土在生物医学、量子计算等前沿领域的应用。

资源管理需更加精细化。中国应建立稀土资源分级管理体系,根据战略重要性和稀缺程度对稀土元素实行分类管理。对镝、铽等极度稀缺的重稀土实施开采总量控制,优先保障军工、航空航天等战略需求;对镧、铈等相对丰富的轻稀土,则可适度放开,促进下游应用拓展。

回收利用将成为重要增长点。预计到2030年,再生稀土占比将超过30%。中国需建立完善的稀土二次资源回收体系,将退役电子产品、工业电机中的稀土磁体纳入“城市矿山”。目前,中国已在北京、江西、江苏等地布局稀土回收基地,从硬质合金、催化剂、荧光粉等废料中回收稀土的技术日趋成熟。

全球资源布局也不可或缺。除了国内资源,中国应通过战略投资,参与全球其他地区稀土资源的开发,但需确保核心技术保留在国内。同时,中国可考虑与俄罗斯、越南、缅甸等资源国建立稀土联盟,通过技术换资源等方式,巩固在全球稀土生态中的核心地位。

标准制定是产业竞争的制高点。中国应加快稀土材料测试方法、产品规格和质量标准的国际化推广,推动中国标准成为国际标准,从技术输出升级为规则输出。全球稀土产业正经历一场深刻的重构。短期看,稀土技术管制已引发全球市场震荡,推高了国际稀土价格,并迫使制造业企业重新评估供应链风险。

中长期而言,中国稀土管控将促使全球供应链加速多元化布局,但这一过程充满挑战且成本高昂。欧美国家要想真正摆脱对中国稀土的依赖,不仅需要巨额资金投入,还需要时间积累技术经验和人才培养——这些都不是短期内能够解决的难题。

正如一位行业观察家所言:“中国在稀土产业的优势,是经过数十年技术积累与产业整合形成的体系性优势,这种深度的产业护城河,远非简单资金投入所能跨越。”在未来相当长时期内,全球高科技产业仍将在中国稀土技术的轨道上运行,而中国的每一次政策调整,都将继续牵动全球制造业的神经。

暂无评论,等你抢沙发