导语:《数字化转型成熟度评估模型》国家标准所构建的评价体系无疑更全面和更成熟它给出了一套描述企业数字化转型成熟度的方法论

2024年9月6日,工业和信息化部发布了《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》,整体架构延续2022年版,从数字化基础、经营、管理、成效四个维度综合评估中小企业数字化发展水平,并对评测方式进行了调整优化。

在此之前,GB/T 43439-2023《信息技术服务 数字化转型成熟度模型与评估》国家标准于2024年6月1日正式实施,两套体系都围绕企业数字化转型展开,站在企业的角度,应如何去使用和选择?本文将通过梳理深入解读它们,并引导企业的应用。

一、中小企业数字化水平评测指标(2024年版)

(一)指标体系

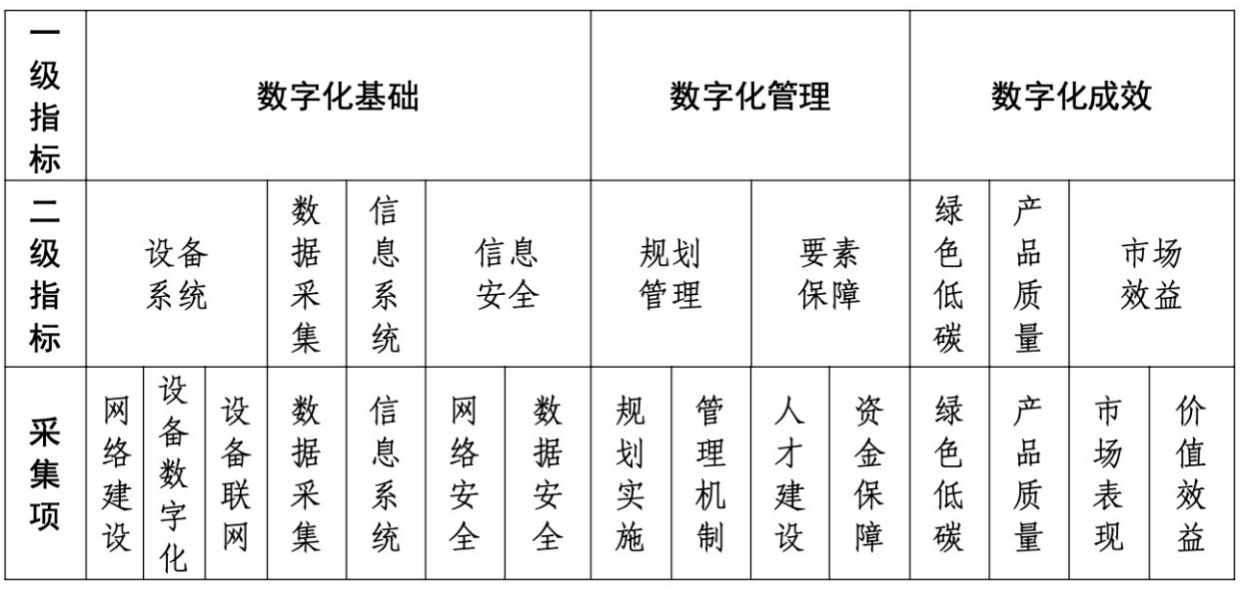

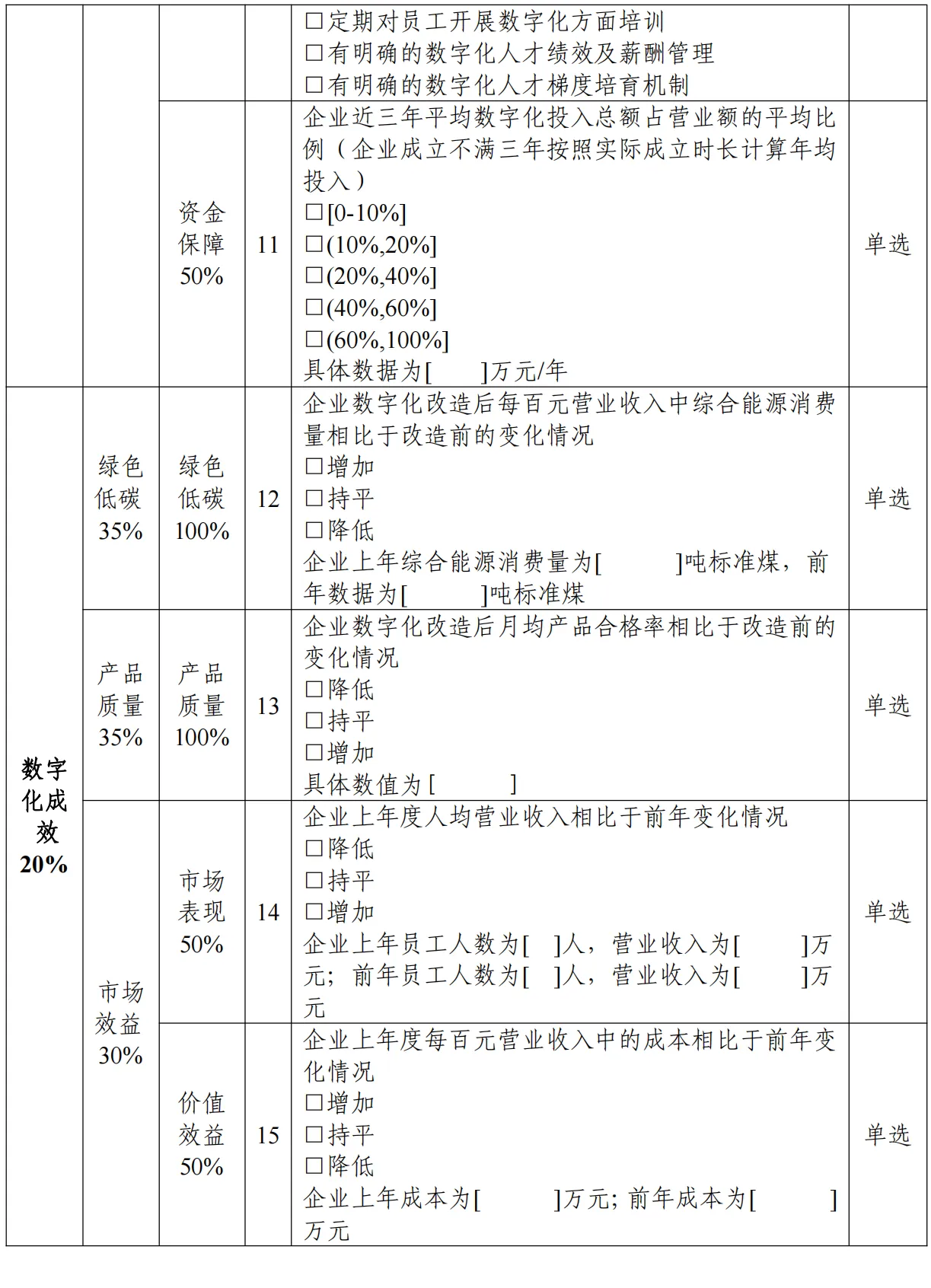

相对2022年版,中小企业数字化水平评测指标(2024年版)对评测方式进行了优化调整,最大的变化在于确定等级的方式。其中,数字化基础、管理和成效三个维度采用评分的方式确定等级,数字化经营部分用场景等级判定的方式确定等级。具体评测指标如下:

图 1 数字化基础、管理和成效维度

一是数字化基础、管理和成效维度:包含了3 个一级指标,9 个二级指标以及15个采集项,涵盖网络、设备、数据采集、安全、规划管理、要素保障以及应用成效,这部分指标有对应品测表,采用评分方式判定中小企业该部分数字化水平等级。

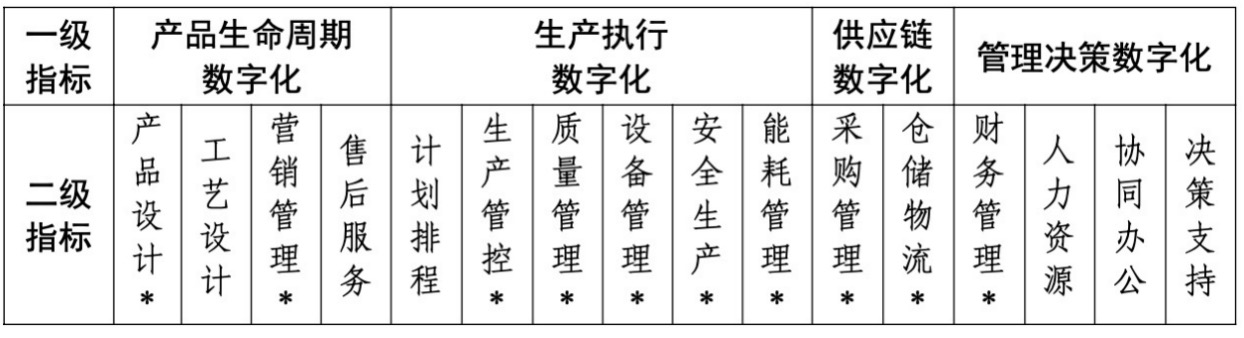

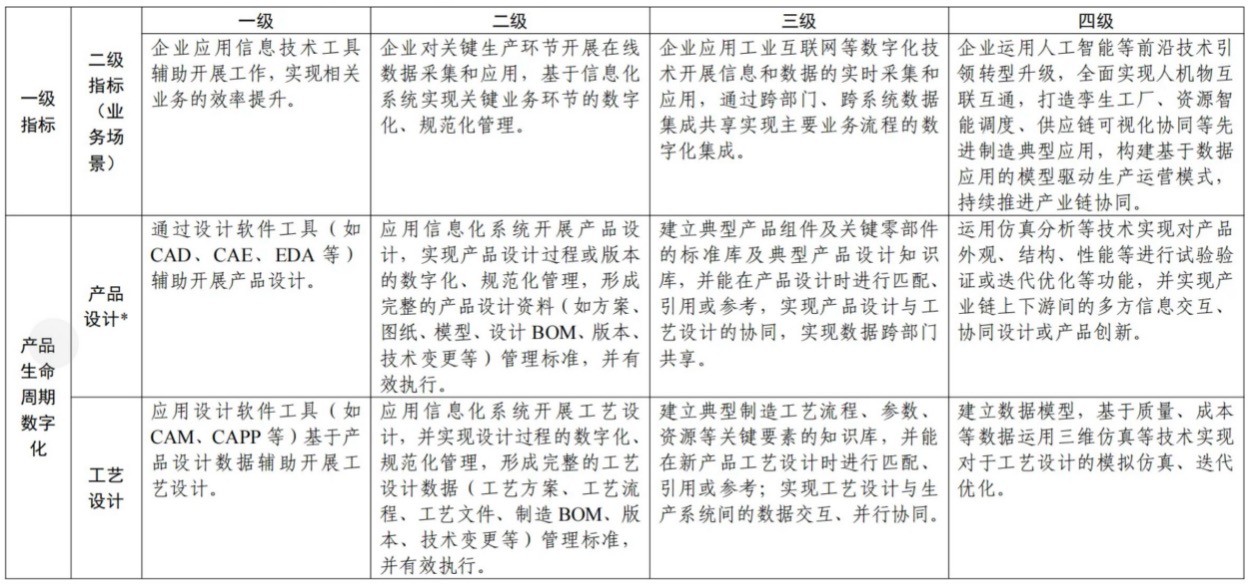

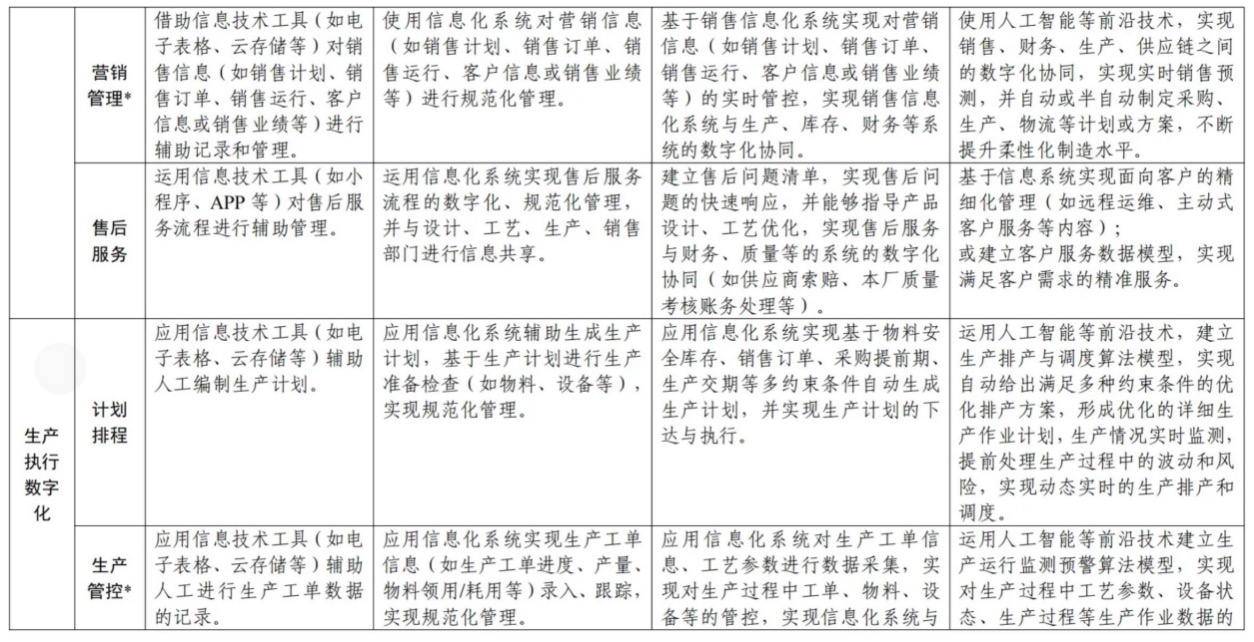

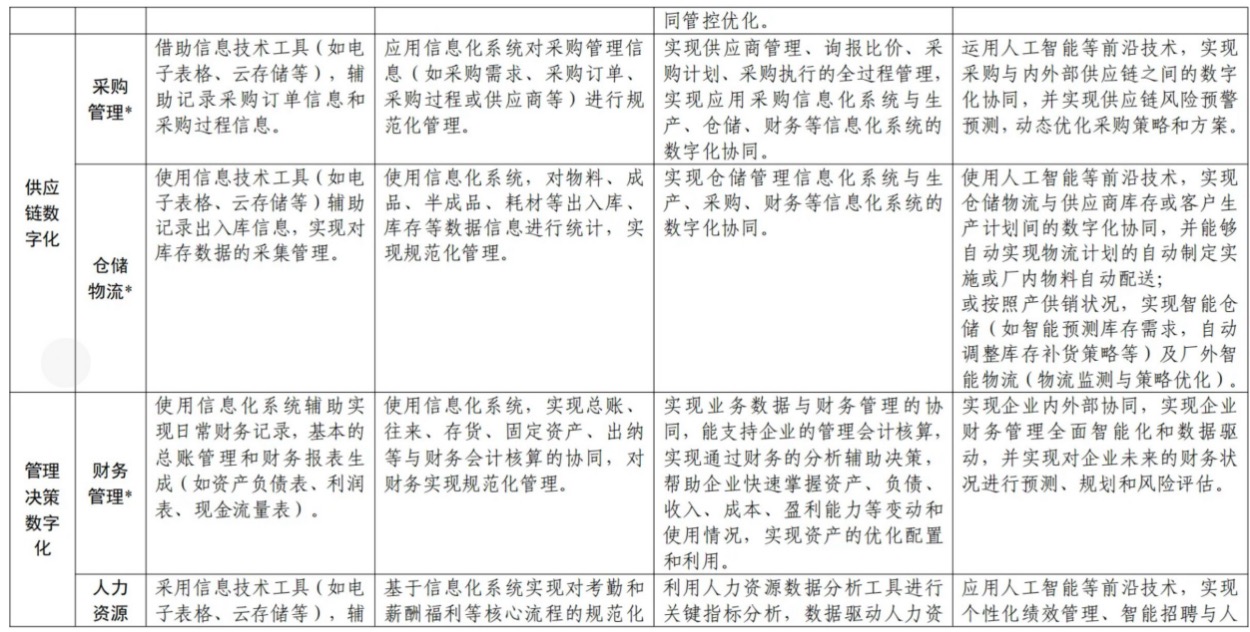

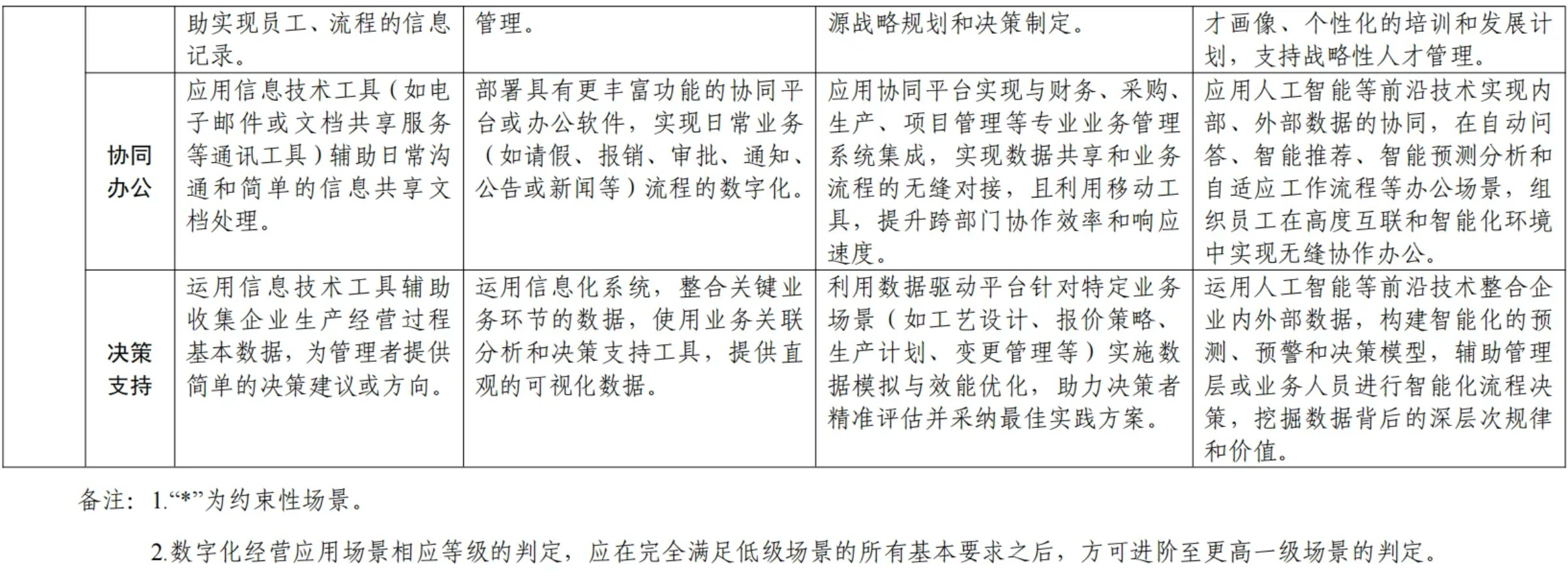

二是数字化经营维度:包含4个一级指标、16 个二级指标,均为中小企业数字化转型的应用场景,并将应用场景进行等级划分。表中标“*”的10个为约束性场景,是引导企业深度改造的重点场景,其他6个为指导性场景。具体需要结合中小企业数字化转型实际,按照不同等级场景选择的要求,判定中小企业该部分数字化水平等级。

图 2 数字化经营维度

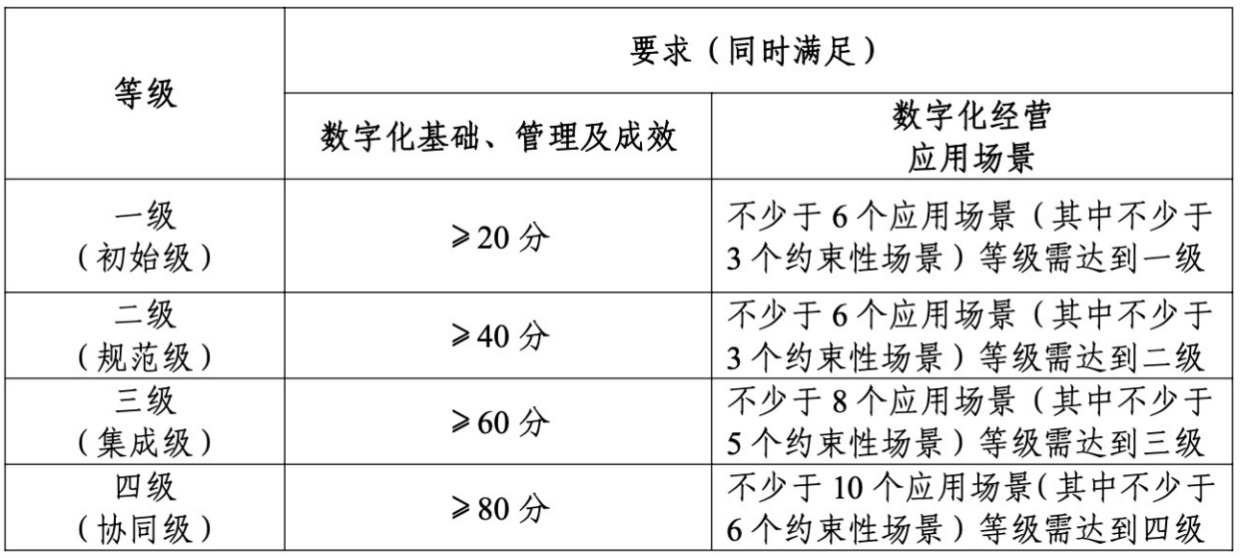

(二)等级判定方法

中小企业数字化水平评测指标(2024年版)依据数字化基础、管理及成效评测得分和数字化经营应用场景等级判定(须同时满足两部分要求),将中小企业数字化水平划分为四个等级:一级(初始级)、二级(规范级)、三级(集成级)、四级(协同级)。判定方法见图4:

图 3 中小企业数字化水平判定方法

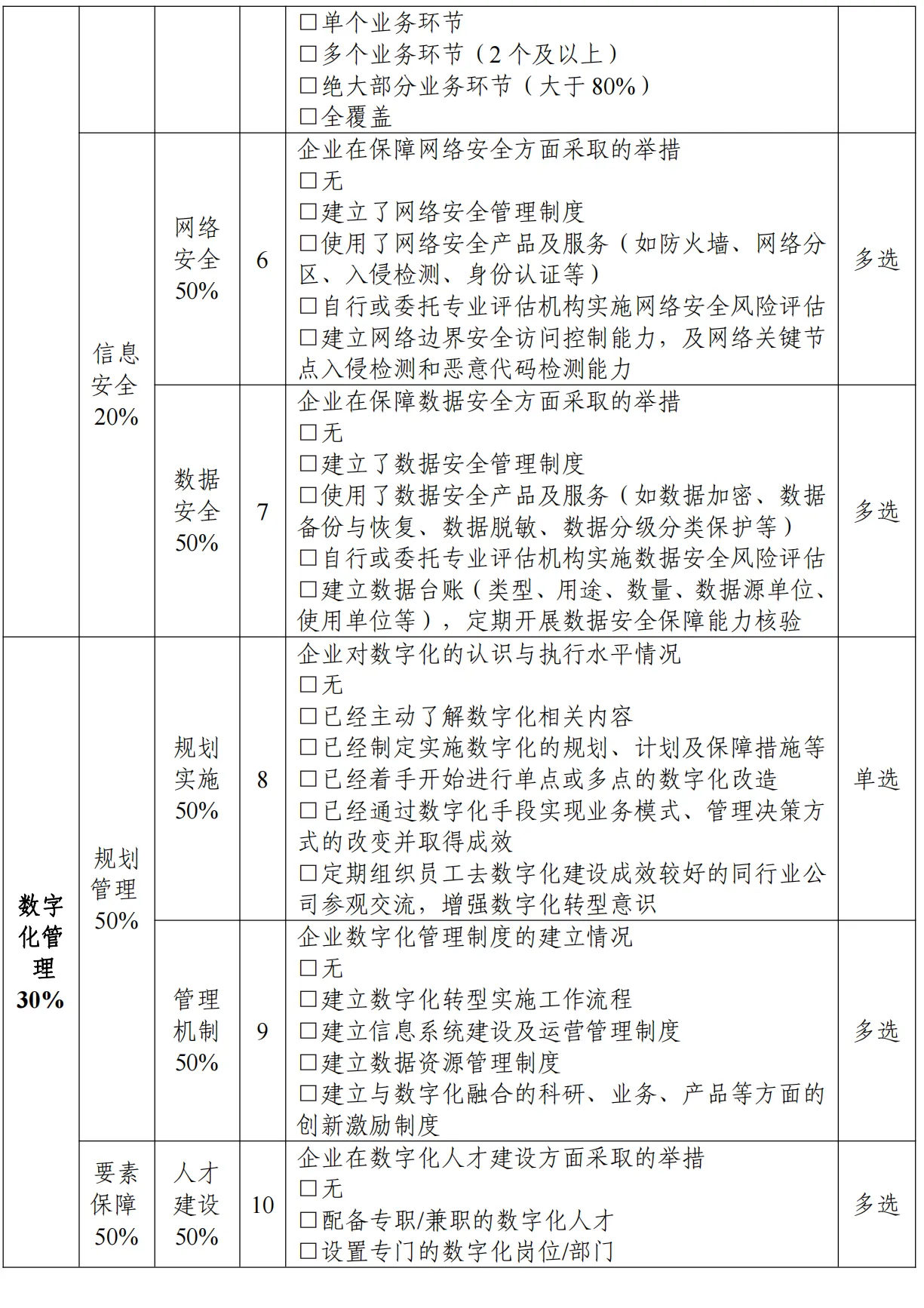

1.数字化基础、管理及成效等级判定方法

评分逻辑:

① 对于5个选项的单选题,从第一个选项到最后一个选项每个选项的分值分别为分、25 分、50 分、75 分、100分;对于3个选项的单选题,从第一个选项到最后一选项每个选项的分值分别为0分、50分、100分;多选题选“无”得分为0,其他况得分为被选择的选项数量x100/(所有选项总个数-1)。

② 该部分总分=∑每个选项得分*采集项权重*二级指标权重*一级指标权重

2.数字化经营应用场景等级判定

二、数字化转型成熟度模型(DTMM)

(一)框架体系

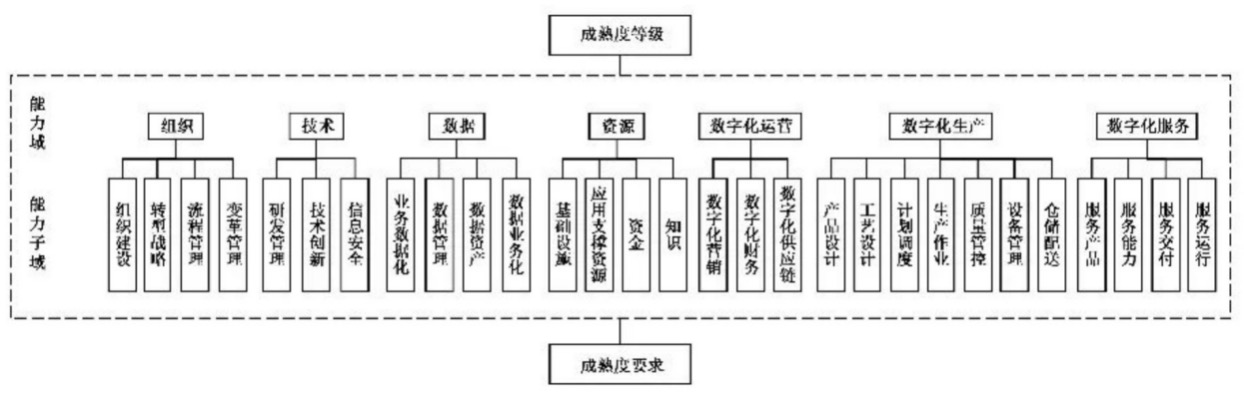

图3所示,数字化转型成熟度模型框架由成熟度等级、能力域和成熟度要求描述组成,包含7个能力域、29个能力子域,7个能力域分别为组织、技术、数据、资源、数字化运营、数字化生产以及数字化服务。

图 4 数字化转型成熟度模型框架

组织:涉及组织建设、转型战略、流程管理和变革管理,关注组织结构、战略规划、流程优化和变革的领导与管理。

技术:包括研发管理、技术创新和信息安全,关注技术的研发、创新应用以及保障信息安全。

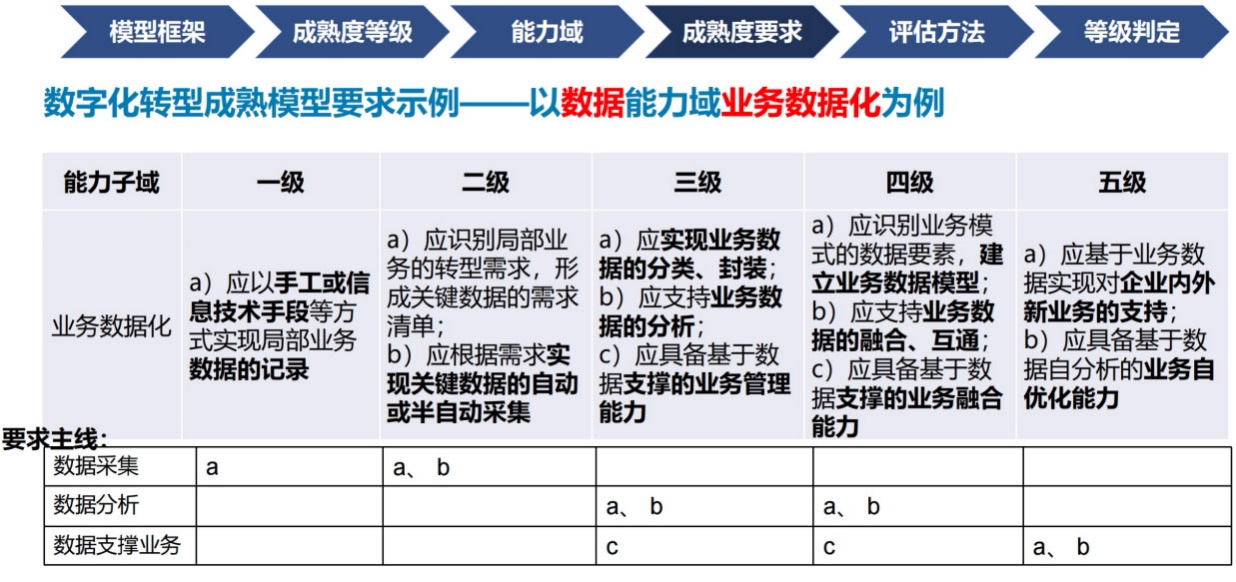

数据:由业务数据化、数据管理、数据资产和数据业务化构成,涉及数据的收集、管理、资产化和业务化应用。

资源:包括基础设施、应用支撑资源、资金和知识,关注资源的配置、管理和优化使用。

数字化运营:涉及数字化营销、数字化财务和数字化供应链,关注运营过程中的数字化应用和优化。

数字化生产:包括产品设计、工艺设计、计划调度、生产作业、质量管控、设备管理和仓储配送,关注生产过程中的数字化技术应用和管理。

数字化服务:包括服务产品、服务交付、服务能力和服务运行,关注服务的数字化创新和交付。

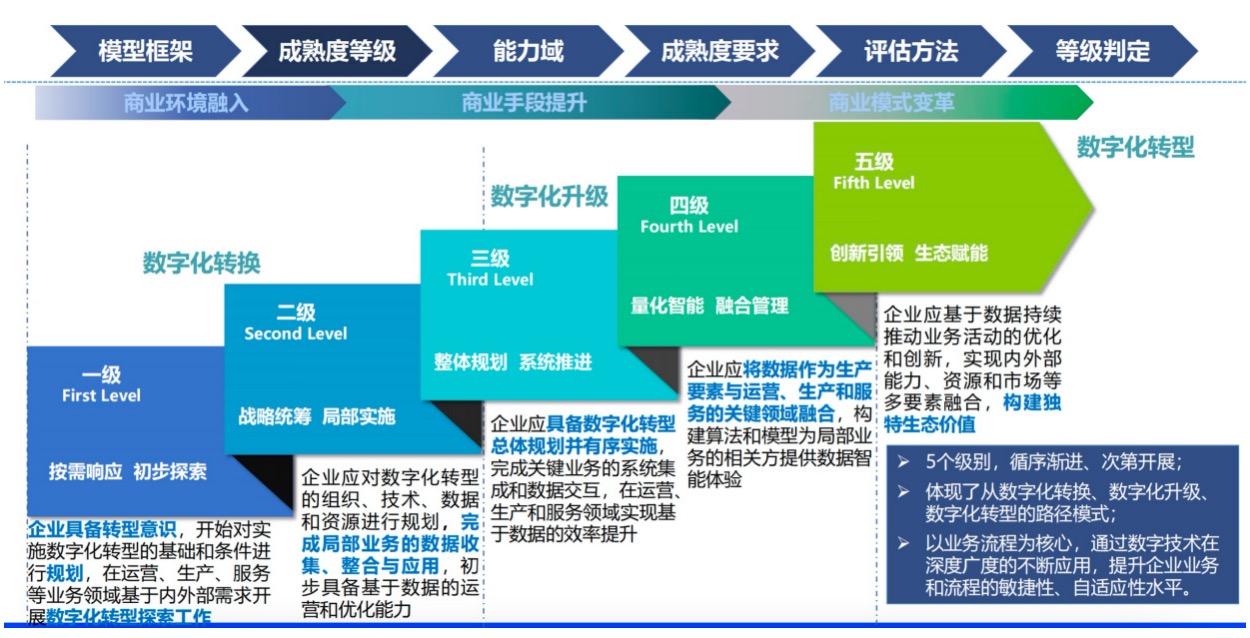

(二)等级判定方法

数字化转型成熟度等级分为五个等级,各级特征如下。

一级:组织应具备转型意识,开始对实施数字化转型的基础和条件进行规划,在运营、生产、服务等业务领域基于内外部需求开展数字化转型探索工作。

二级:组织应对数字化转型的组织、技术、数据和资源进行规划,完成局部业务的数据收集、整合与应用,初步具备基于数据的运营和优化能力。

三级:组织应具备数字化转型总体规划并有序实施,完成关键业务的系统集成和数据交互,在运营、生产和服务领域实现基于数据的效率提升。

四级:组织应将数据作为支撑运营、生产和服务关键领域业务能力提升优化的核心要素,构建算法和模型为业务的相关方提供数据智能体验。

五级:组织应基于数据持续推动业务活动的优化和创新,实现内外部能力、资源和市场等多要素融合,构建独特生态价值。

对于数字化转型成熟度等级的判定,有着比较严格的评估过程。按照数字化转型成熟度评估流程,包括预评估、正式评估和发布评估结果。

在预评估阶段,评估方会根据受评估方提交的申请资料进行审核,根据受评估方申请的评估等级和其他影响因素判断是否受理评估申请,并围绕受评估方的需求,了解受评估方数字化转型建设基本情况等。

在正式评估阶段,评估方和受评估方需要先确认评估计划安排,进而通过适当的方法收集并验证相关证据。最后,对照评估准则,将采集的证据与其满足程度进行对比形成评估发现并进行打分,最终形成评估报告。在完成评估活动后,评估组应将评估结果与受评估方代表进行通报,并由评估组确认最终结果。

当评估对象在某一成熟度等级下的成熟度得分超过评分区间的最低分视为满足该成熟度等级要求,反之则视为不满足。在计算数字化转型成熟度总分时,已满足的成熟度等级的成熟度得分取值1,不满足的成熟度等级的成熟度得分取值为该成熟度等级的实际得分。如下图所示,结合成熟度等级实际得分S,判断企业当前所处的成熟度等级。

三、对比分析解读

通过对两套评测体系的梳理,从中发现三个不同点:

第一,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》评价为四个等级,《数字化转型成熟度评估模型》为五个等级,前者缺少第五级,即对产业生态的整合创新能力没有要求;就这点来说,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》的定位就是中小企业数字化转型需求为主,不适合大型集团企业,始终关注中小企业的数字化转型发展,最高等级要求也仅限于对数据的分析以及对人工智能的应用,数字化能力要求能实现上下游产业协同即可。

第二,两套评价体系都涵盖“研产管供销服”。如研发都涉及“产品设计”和“工艺设计”;生产都有“计划调度/计划排程”、“质量管控”、“设备管理”,其他如管理、供应链、营销和服务存不同程度的业务指标重叠,只是在指标或能力域归类上存在差别。但在数字化基础能力方面,两者显著不同。对于数字化基础能力,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》是通过评测表形式对企业能力进行评估,更多的是通过选项考察“有或无”。如果部署了,应用到了什么程度等,主观性很强,缺乏《数字化转型成熟度评估模型》中必须的举证要求。另外,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》缺乏组织建设、转型战略、变革管理、知识、业务数据管理等指标要求,在组织、技术、数据和资源等方面,《数字化转型成熟度评估模型》框架显然全面细致得多。

第三,《数字化转型成熟度评估模型》的等级要求更全面细致,能力域中每级条款对场景多个业务主线作了详细描述,在评估过程中,评估师团队需结合企业的诊断现状对标标准等级中的不同条款要求进行评价,且需要企业举证并经过评估团队论证。因此,得分更贴近企业实际现状。相比较而言,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》的条款能力要求相对单薄。

通常来说,构建数字化能力水平评估指标体系应遵循以下设计原则:一是全面性,评估指标应全面覆盖数字化转型的各个方面; 二是可操作性,能够通过实际建设成果和成效进行评估;三是可量化性,评估指标设置不同层级,根据数字化转型实现程度量化计分;四是标准化,评估指标和结果能够在炼化企业间以及企业自身进行横向、纵向的对照比较;五是灵活性,能够根据企业业务特点和特定情况进行适应性调整。

《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》和《数字化转型成熟度评估模型》国家标准,整体来说都符合以上五点要求。

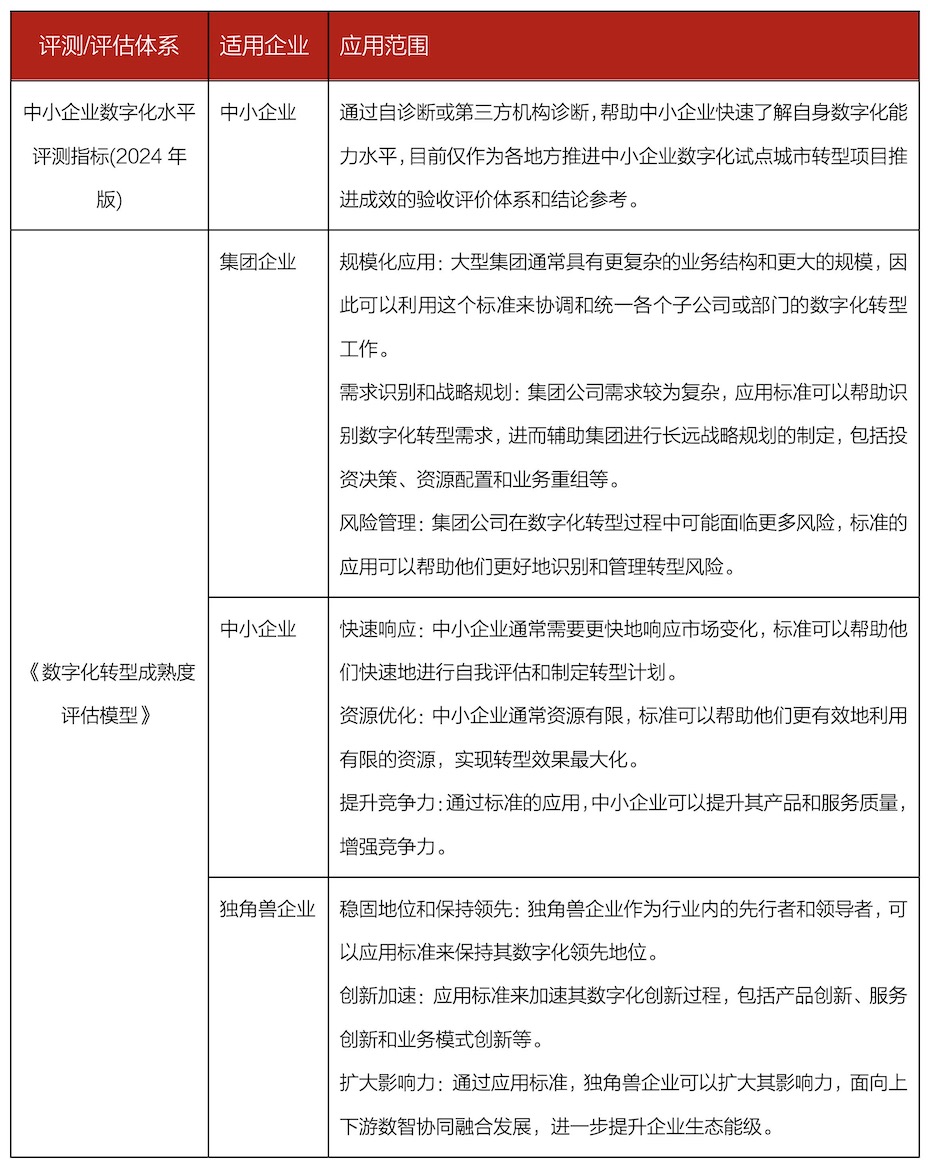

就我们的理解,《中小企业数字化水平评测指标(2024年版)》的发布,主要是为配合国家中小企业数字化转型试点城市相关工作的推进,帮助中小企业快速地基于这套评测体系了解自身的数字化水平,也作为地方中小企业数字化转型项目推进成效的验收评价体系,但其结论仅具备参考性,适用于数字化基础较为薄弱的中小企业。

对比而言,《数字化转型成熟度评估模型》国家标准所构建的评价体系无疑更全面和更成熟,它给出了一套描述企业数字化转型成熟度的方法论,适用于数字化转型的战略制定、业务规划和工作实施,以及对转型过程开展成熟度评估,为评价企业数字化转型当前成效提供依据。不仅适用于中小企业,也适用于大型集团企业和独角兽企业等,能全面覆盖不同规模不同行业的企业数字化转型能力评估诊断需求,且可作为申报各级智能制造标杆工厂或灯塔工厂的依据和参考。

暂无评论,等你抢沙发