导语:2025 年来自 34 个国家和地区的 400 余项技术成果参与角逐最终 17 项成果脱颖而出

作为全球数字技术领域的顶级盛会,世界互联网大会领先科技奖始终是洞察前沿技术趋势、把握产业升级方向的重要窗口。2025年,来自34个国家和地区的400余项技术成果参与角逐,最终17项成果脱颖而出——它们既涵盖芯片架构、量子计算等底层基础研究,也包含大模型、智联网等关键技术突破,更不乏卫星组网、工业机器人等工程化落地方案。这17项成果并非孤立的技术亮点,而是勾勒出“基础研究筑基—关键技术突破—工程应用落地”的完整创新链条,既回应了当前全球产业对算力、智能、连接的核心需求,也为中国乃至全球科技创新与产业升级提供了“技术蓝图”。深入剖析这些成果的技术原理与应用价值,不仅能看清当下数字技术的发展高度,更能预判未来5-10年制造业、医药、物流等领域的变革方向,为行业创新与政策制定提供关键参考。

一、基础研究组(2项):筑牢科技创新“根底座”

基础研究是技术突破的源头活水,本次获奖的两项成果聚焦芯片与计算架构底层创新,为算力革命与智能升级提供理论支撑。

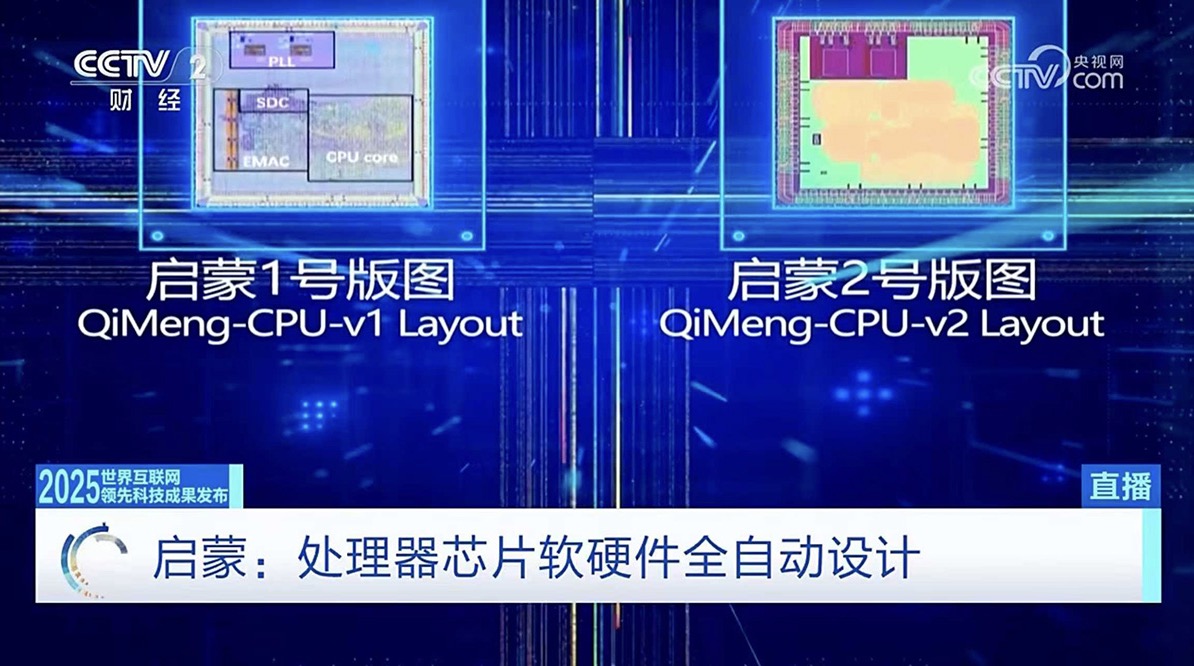

1.启蒙:处理器芯片软硬件全自动设计(中科院计算所、软件所)

•技术突破:深度融合大模型、智能体与布尔逻辑生成技术,构建全球首个芯片全自动化设计体系。其研发的“启蒙1号”可在5小时内完成32位RISC-VCPU前端设计,性能对标Intel486;“启蒙2号”超标量处理器核性能比肩ARMCortexA53。

•创新支撑:颠覆传统芯片设计依赖资深专家、周期长达数月的模式,将设计效率提升超100倍,破解芯片产业“人才稀缺”与“研发周期长”的核心瓶颈。

•产业价值:降低中小芯片企业研发门槛,推动专用芯片定制化发展——在工业控制、物联网等领域,企业可快速匹配场景需求设计芯片,助力“芯片国产化”从通用领域向细分场景渗透,预计带动芯片设计行业产值年增速提升15个百分点。

2.忆阻器存算一体芯片器件及架构基础理论(清华大学)

•技术突破:借鉴人脑存算一体机制,从材料、器件到架构实现三重突破:开发复合氧化物忆阻材料体系,将器件集成良率提升至99.999%;构建千万级集成规模的存算一体硬件系统,破解传统架构“存储墙”“功耗墙”难题。

•创新支撑:重构芯片计算范式,使算力密度提升10倍以上、能耗降低90%,为AI大模型、量子计算等算力密集型任务提供底层硬件解决方案。

•产业价值:推动终端设备智能化升级——在工业传感器领域,基于该理论的芯片可实现边缘端实时数据处理,降低设备响应延迟;在消费电子领域,能支撑手机、智能手表等设备实现更复杂的本地AI功能,加速“端侧智能”普及。

二、关键技术组(10项):激活产业升级“动力源”

关键技术是连接基础研究与产业应用的桥梁,10项成果覆盖大模型、智联网、卫星通信等核心领域,成为产业转型的直接引擎。

(一)算力与智能基座类

3.南湖计算框架(之江实验室)

•技术突破:针对异构计算集群协同效率低的问题,构建分布式计算调度体系,支持万亿参数大语言模型训练,将集群资源利用率提升至85%以上。

•创新支撑:打破大模型训练对单一高端算力集群的依赖,降低超大规模AI模型研发成本,推动大模型技术从“头部企业专属”向“行业普及”转变。

•产业价值:在智能制造领域,帮助车企构建专属大模型优化生产调度;在金融领域,支撑银行实现实时风险建模,预计可使行业AI应用落地周期缩短40%。

4.人工智能开源软件平台ROCm(超威半导体)

•技术突破:提供完整GPUAI软件栈,支持自定义硬件扩展与多厂商芯片适配,解决AI开发“硬件依赖”与“生态封闭”问题。

•创新支撑:构建开放的AI开发生态,降低开发者技术门槛,推动AI算法与硬件的协同创新。

•产业价值:赋能工业AI质检、智能安防等场景——中小企业可基于该平台快速部署定制化AI解决方案,无需投入巨资构建专有软件体系,加速“AI+制造业”规模化落地。

(二)大模型与智能应用类

5.GLM大模型关键技术及规模化应用(清华大学、智谱华章)

•技术突破:创新“高效训练+低成本推理”技术路径,支持多模态数据处理与行业定制化微调,模型压缩后推理成本降低70%。

•创新支撑:建立大模型产业化应用的成熟范式,实现技术成果向行业价值的快速转化。

•产业价值:已渗透互联网、金融、医疗等20余个行业——在医疗领域,辅助基层医院实现影像诊断;在法律领域,自动生成合同审查报告,带动相关行业效率提升30%-50%。

6.剧本驱动多模协同的高拟真数字人技术(百度)

•技术突破:突破多模态实时协同技术,实现数字人“神、形、音、容、话”高度统一,支持主播与用户实时问答、多主播互动等复杂场景。

•创新支撑:推动数字人从“展示工具”向“交互主体”进化,拓展AI技术的商业化边界。

•产业价值:已生成超10万个数字人应用于电商、教育领域,降低开播成本80%,提升直播转化率31%;在工业培训领域,构建虚拟导师系统,缩短新员工培训周期60%。

7.合成数据和真实数据驱动的VLA具身智能大模型(银河通用机器人、北大、港大)

•技术突破:开创“仿真合成数据预训练+真实数据后训练”范式,解决具身智能“数据稀缺”与“泛化能力不足”难题,配套7自由度双臂结构与全向轮底盘设计。

•创新支撑:突破机器人从“特定场景作业”到“通用场景适配”的技术瓶颈,推动具身智能走向实用化。

•产业价值:在零售领域实现商品分拣、货架补货自动化;在工业领域完成精密装配、设备巡检任务;在医疗领域辅助手术器械传递,预计三年内可使服务机器人市场规模扩大2倍。

(三)空天与智联网络类

8.北斗三号卫星导航信号关键技术及应用(清华大学)

•技术突破:创新信号调制与抗干扰技术,实现定位精度达厘米级,支撑北斗三号35颗卫星全球组网,服务覆盖数十亿用户。

•创新支撑:构建自主可控的全球卫星导航技术体系,打破国外技术垄断。

•产业价值:带动中国卫星导航产业规模突破5000亿元——在农业领域,实现精准播种与施肥;在物流领域,支撑无人仓货物定位调度;在基建领域,保障桥梁、隧道施工精度,推动“时空信息+产业”深度融合。

9.大众智能手机直连天通卫星系统的关键技术及规模应用(中国电信)

•技术突破:研发低轨卫星通信适配芯片与终端协议,实现普通智能手机无需外接设备直连卫星,通信速率提升至10Mbps。

•创新支撑:打破卫星通信“专业设备依赖”,构建天地一体的全民通信网络。

•产业价值:在应急救援领域,为偏远地区灾害救援提供实时通信保障;在远洋渔业领域,实现渔船与陆地的常态化联络;在户外作业领域,保障地质勘探、林业巡查等场景的通信畅通,填补传统通信网络覆盖空白。

10.低空智联网关键技术研究与应用(中国移动)

•技术突破:创新空域立体组网、动态航线规划技术,构建低空飞行“信息高速路”,支持每秒千架级无人机协同调度。

•创新支撑:解决低空经济“管控难”“效率低”的核心问题,为低空物流、空中游览等场景提供技术保障。

•产业价值:加速低空经济产业化——在物流领域,实现城市30分钟即时配送;在农业领域,支撑无人机集群精准植保;在应急领域,保障救援无人机快速响应,预计带动低空经济相关产业年增速超40%。

(四)量子与先进计算类

11.实用化大规模高速可编程光量子计算芯片关键技术与应用(上海交大、图灵智算量子)

•技术突破:开发高速可编程光子芯片架构,建成国内首条光子芯片中试线,量子比特操纵精度达99.5%,计算速度较传统芯片提升万倍。

•创新支撑:推动量子计算从“实验室原型”向“实用化产品”跨越,为复杂问题求解提供新范式。

•产业价值:在新药研发领域,加速分子模拟与药物筛选进程,将研发周期从10年缩短至3年;在材料科学领域,优化新能源材料性能,助力光伏、储能产业技术升级。

12.工业AI的未来:面向具身智能的生成式智能体仿真训练平台(诺基亚贝尔、上汽通用)

•技术突破:构建工业场景数字孪生体,支持具身智能体在虚拟环境中完成百万次训练,将实体机器人部署调试周期缩短80%。

•创新支撑:建立“虚拟训练-实体应用”的工业智能升级路径,降低智能制造技术落地风险。

•产业价值:已应用于汽车生产线——虚拟训练的智能机器人可快速适配焊接、装配等工序,设备故障率降低50%,生产效率提升25%,推动制造业从“自动化”向“智能化”跨越。

三、工程研发组(5项):打通成果转化“最后一公里”

工程研发类成果聚焦技术落地与规模化应用,通过成熟的解决方案推动产业变革,改善社会民生。

13.通义千问:开源开放的基础大模型(阿里云)

•技术突破:构建“全尺寸+全模态”开源模型体系,覆盖LLM、编程、图像等类型,支持119种语言,已开源超300个衍生模型。

•创新支撑:打造全球共享的AI技术底座,激发全球开发者创新活力,推动大模型生态繁荣。

•产业价值:赋能全球千行百业——英伟达、微软基于其开发行业模型;日本企业构建漫画创作AI;东南亚国家研发母语大模型,加速全球产业智能化进程,预计带动开源AI生态贡献超千亿元经济价值。

14.GitHubCopilot:新一代编程智能体(微软中国)

•技术突破:从代码补全工具升级为“全流程开发管家”,支持需求分析、代码生成、调试优化全环节,开发效率提升45%,代码质量评分提高20%。

•创新支撑:重构软件开发流程,实现“自然语言-代码”的高效转化,降低编程门槛。

•产业价值:在工业软件领域,帮助企业快速开发定制化生产管理系统;在互联网领域,加速APP、小程序迭代周期,缓解全球200万软件开发者缺口压力,推动“软件定义制造”深入发展。

15.ALTORobotics:实现制造业无缝自动化的创新方案NODE(ALTORobotics)

•技术突破:采用模块化结构设计,支持快速更换作业末端执行器,适配焊接、搬运、检测等多场景,人机协作安全距离缩短至0.3米。

•创新支撑:打破传统工业机器人“场景固定”“部署复杂”的局限,实现柔性制造升级。

•产业价值:在电子组装领域,实现多型号产品快速切换生产;在汽车零部件领域,支撑小批量定制化生产,使生产线吞吐量提升30%,助力制造业从“大规模量产”向“柔性化定制”转型。

16.千帆星座卫星规模化研制(中科院微小卫星创新研究院)

•技术突破:建立低轨卫星标准化生产体系,卫星研制周期从18个月缩短至3个月,单星成本降低60%,实现星座规模化组网。

•创新支撑:推动商业卫星从“定制化研制”向“工业化生产”转变,加速卫星互联网建设。

•产业价值:支撑全球物联网数据采集、宽带通信覆盖,为远洋运输、极地科考提供通信服务;在农业领域,实现全球作物长势实时监测,推动“太空经济”与实体经济深度融合。

17.RAERTherapeutics:专注罕见病疗法的创新开发平台(RAERTherapeutics)

•技术突破:融合AI药物设计与空间组学技术,构建罕见病靶点筛选与药物优化系统,已推进3项针对神经退行性疾病、罕见癌症的药物进入临床阶段。

•创新支撑:破解罕见病研发“病例少、靶点难寻”的困境,提升药物研发成功率。

•产业价值:为全球仅5%有有效疗法的罕见病患者带来希望,推动医药产业向“精准医疗”升级;其AI药物设计技术可迁移至常见病药物研发,预计缩短新药上市周期2-3年。

四、整体格局与深远影响:技术协同下的产业变革图景

2025年17项获奖成果呈现三大显著特征,共同勾勒出科技创新与产业升级的未来路径:

1.技术协同化:基础研究(忆阻器、芯片设计)、关键技术(大模型、智联网)与工程应用(卫星组网、工业机器人)形成闭环,例如光子芯片的突破为大模型训练提供算力,大模型技术又赋能工业机器人智能升级,构建“基础突破-技术迭代-应用落地”的正向循环。

2.场景深度化:技术创新从“通用能力提升”转向“垂直场景渗透”,如低空智联网聚焦物流、农业等具体领域,工业AI仿真平台直击汽车制造痛点,彰显“场景牵引技术、技术赋能场景”的产业升级逻辑。

3.生态开放化:ROCm平台、通义千问等开源成果打破技术壁垒,北斗、卫星通信等技术实现全球服务,体现“开放创新推动全球产业协同”的发展趋势。

这些成果的落地将加速三大变革:在科技创新领域,推动算力、智能、通信等核心技术从“跟跑”向“领跑”跨越;在产业升级领域,助力制造业、医药、物流等传统行业实现“数字化-网络化-智能化”三级跳;在社会发展领域,通过卫星通信、数字人、罕见病药物等技术改善民生福祉,最终构建“技术先进、产业繁荣、民生普惠”的数字文明新形态。

结尾

2025年世界互联网大会的17项领先科技成果,不仅是当下全球数字技术的“最高水准展示”,更预示着一场深刻的产业变革已在酝酿。从芯片设计自动化到量子计算实用化,从低空智联网到开源大模型,这些技术不再是孤立的“黑科技”,而是正深度融入制造业、医药、农业等实体经济领域,重塑生产方式、优化产业结构、改善民生体验。

对于中国而言,这些成果既是“新质生产力”加速培育的明证,也为实现“制造强国”“科技强国”目标提供了关键支撑——基础研究的突破夯实了自主创新根基,关键技术的落地激活了产业升级动能,工程应用的普及打通了成果转化链路。而对于全球产业发展来说,开源生态的构建、技术标准的共享,正推动创新从“单点突破”走向“协同共赢”,为应对算力短缺、产业转型、民生保障等全球性挑战提供了“中国方案”。

未来,随着这些技术的进一步成熟与渗透,我们将看到:工厂里的机器人更智能地适配柔性生产,偏远地区通过手机直连卫星享受便捷通信,罕见病患者因AI药物设计获得新生……技术的价值终究要回归产业、服务于人,这17项成果所开启的,正是一个“科技赋能产业、产业惠及民生”的全新发展阶段。

暂无评论,等你抢沙发