导语:本文将从概念特征应用场景及相互关系等方面厘清这两类技术的核心差异

在制造业数字化转型不断深入的今天,工业智能体和工业大模型作为两大关键技术概念,既密切相关又存在本质差异。准确理解二者的区别与联系,对于企业规划技术路线、推进智能应用落地具有重要意义。本文将从概念特征、应用场景及相互关系等方面,厘清这两类技术的核心差异。

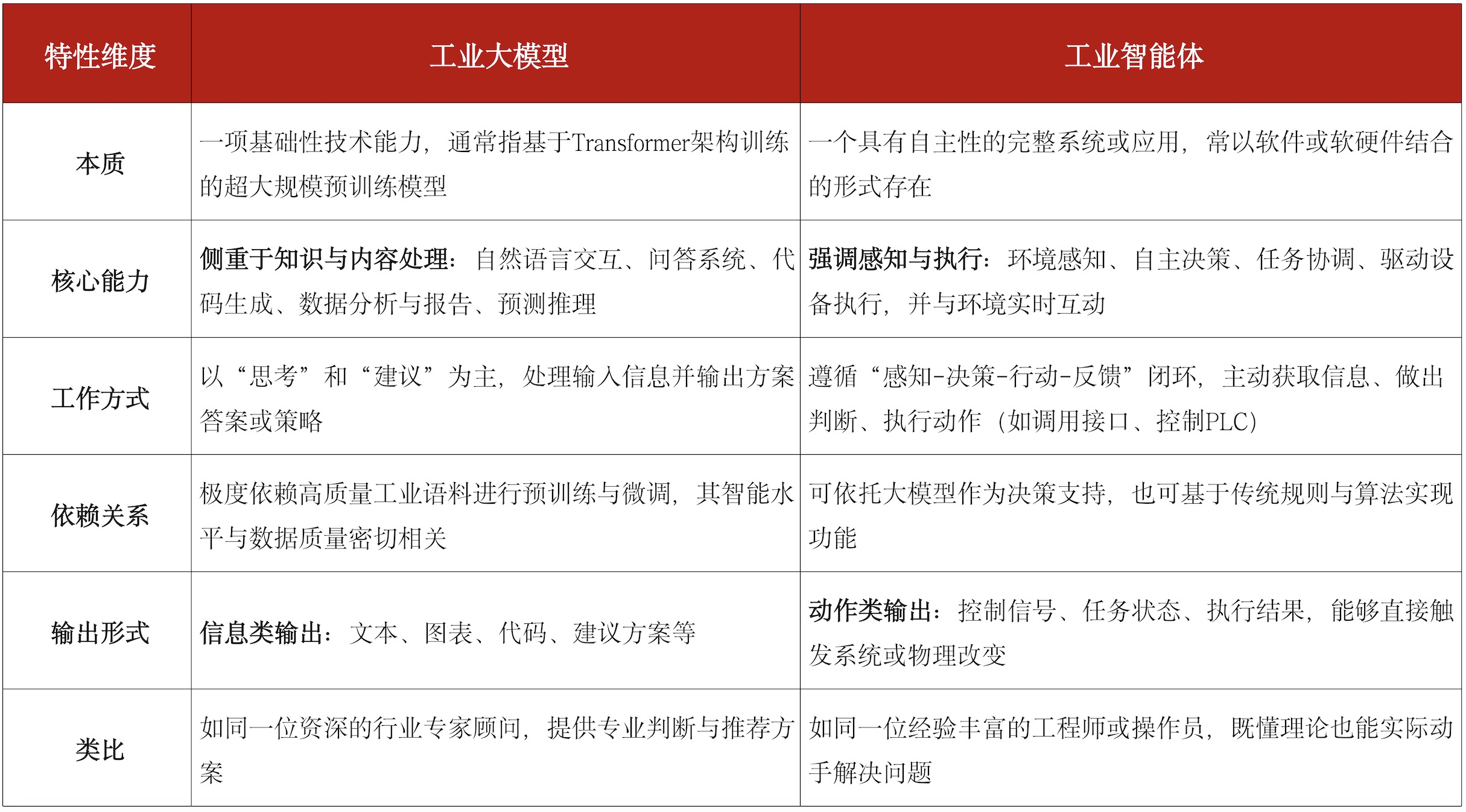

一、核心概念对比

工业大模型,犹如一个“超级大脑”。它通过吸收海量的工业知识——包括设备手册、工艺参数、故障案例等——形成了深度的理解、推理和生成能力。但其角色更侧重于提供决策支持与知识服务,本身并不直接执行具体操作。

工业智能体,则更像一个“高效执行的特种兵”。它能够接收指令(可能来自传统算法,也可能源于大模型),集感知、决策、执行与反馈于一体,可自主或半自主地完成某些工业场景下的具体任务,比如参数调节、物料调度或故障处理。

二、通过一个比喻进一步理解

以医疗系统为例,可以帮助我们更形象地把握二者的定位:

工业大模型类似于一位顶尖的医学专家。他掌握大量医学文献、临床指南和最新研究成果。当一线医生(即智能体)面临复杂病例时,可向其提交检查结果和历史数据,专家会提供诊断意见和治疗建议(仍属信息范畴)。

例如在工业环境中,运维人员可向大模型提问:“这段振动数据异常,可能是什么原因?”模型可能回应:“历史数据表明73%概率为轴承磨损,建议重点检查X部位。”

工业智能体则像是一支完整的急诊团队,涵盖监测(护士量测生命体征)、诊断(医生判断病情)和执行(护士施药、医生手术)等多个环节,形成从接诊到治疗的闭环流程。

例如在工厂中,一套质量检测智能体系统可通过视觉传感器(感知)识别产品缺陷,经内置算法(决策)判定是否为不良品,然后触发执行机构(如机械臂)自动分拣(执行)。

值得注意的是,团队中的“医生”可以来自大模型(作为决策核心),也可基于传统专家系统(依赖预置规则),两者均可驱动智能体运行,但其智能水平有所不同。

三、制造业中的典型应用

工业大模型常见应用场景包括:

智能问答与知识检索:员工可通过自然语言查询设备文档、故障处理流程等;

生产报告自动生成:基于数据自动撰写生产分析报告,并附有洞察与建议;

代码生成与低代码支持:通过自然语言指令生成部分代码或业务逻辑,加速开发;

辅助预测性维护:分析设备历史与实时数据,输出故障预警及维修策略建议。

工业智能体常见应用场景包括:

自主物料调度:如AGV小车实时响应库存和产线状态,实现物料自动配送;

工艺参数优化:实时调控温控、压力等参数,使系统保持最优运行状态;

柔性生产协调:多智能体协同响应订单变动,自主调整生产资源与排程;

闭环质量控制:实现从检测、判断到执行的全程自动化品质管理。

四、协同与融合:走向下一代工业智能

工业大模型与智能体并非彼此替代,而是互补共生。大模型为智能体提供更强大的认知与决策能力,从而提升其在复杂环境中的适应性和智能水平。

传统智能体多基于规则运行,例如:“若温度高于100℃则关闭阀门A”。虽可靠,但灵活性有限。

而融合大模型的智能体,则可接收如“请降低能耗5%且不影响产品质量”这类高级指令,其借助大模型的理解与推理能力,分解任务、制定分步策略,并自主执行与优化。

对我们数字化推进者的一些建议:

明确需求场景:区分问题是知识导向(建议、报告、诊断)还是执行导向(控制、调度、操作)。前者可引入大模型,后者需设计智能体系统。

夯实数据根基:大模型依赖高质量数据,务必将数据治理作为前置条件。

采用渐进路径:可从大模型驱动的知识管理入手,快速体现价值;同时在关键工段试点智能体应用,最终推动二者深度融合,构建真正响应敏捷、自主决策的智能工厂。

综上,工业大模型与工业智能体分别代表了认知智能与行动智能在工业场景中的典型形态。大模型以其强大的知识处理与推理能力为智能体赋能,而智能体则将智能决策转化为实际的生产力提升。二者的深度融合正推动制造业从自动化迈向真正的智能化。

建议企业结合自身业务需求和数据基础,统筹规划、分步实施,稳步构建具备感知、决策与执行闭环能力的智能系统。

暂无评论,等你抢沙发