2025-10-31

导语:针对传统工业企业面临的运营成本高信息化程度不足生产协同灵活性不足等问题对工业数字化转型进行深入分析提出了 5G +工业互联网的技术融合方案

1 引言

随着科技进步,制造行业也发生着巨大变革,在传统制造业基础上构建新一代生产智能化系统是科技强国的主要内容。以数字化、智能化为特点的新一代制造业,需要一个高度协同、灵活可变、智能优化的智能制造系统作为支撑。在这样的行业背景下,工业智能化成为新一轮工业变革的关键载体。

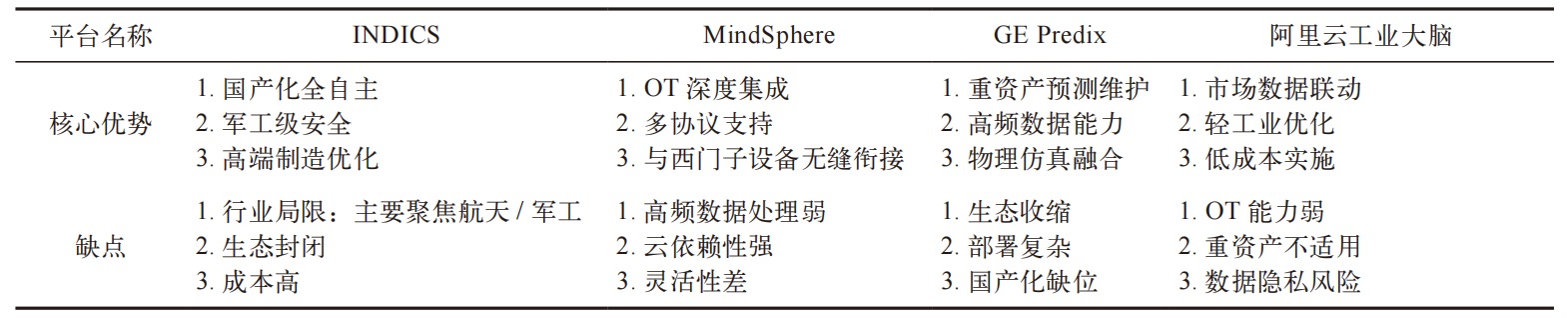

虽然目前国内外高校和研究机构针对传统的制造业正在进行智能制造升级研究,但是制造业内容庞杂,生产环境、设备、工况都千差万别。针对以上问题,在采用5G+工业互联网的基础上,依托云边协同架构对离散制造业柔性化、智能化的高度适配,尤其是其在实时控制、分布式资源管理方面的优势特点。目前垂直领域云平台主要有针对航空航天领域的INDICS平台、西门子MindSphere、通用电气开发的工业物联网平台Predix和阿里云工业大脑等平台,上述平台的特点对比见表1。

表1 主流云平台对比图

本文研究对象为航天领域某高精密制造车间,结合部署实施对象的背景和各个品牌的市场特性,同时考虑国产化设备替代趋势及保密要求,选用云网自主开发的INDICS平台,将其与数字孪生系统深度集成,完成实时数据映射、异构数据整合、实时监控和预警。在相关研究方面,柴旭东对INDICS平台在智能制造中的应用进行了理论研究,但针对复杂场景下机械加工行业采用“5G+工业互联网”与边缘云计算的INDICS平台相结合的管控方式在实践应用领域仍然是空白。

目标实施对象以生产高端液压/气动泵阀、管路及连接件为主,产品要求高精密、高质量、高可靠,订单种类繁多,属于典型的小批量定制化生产模式。以往的生产模式基本依赖人工,存在生产制造过程不透明、生产能力不自知、生产模式不柔性等问题。为快速响应市场需求,利用“5G+工业互联网”等新一代信息技术和智能装备技术,快速提升自身智能化、信息化水平,加快推动数字化转型。

“5G+工业互联网”平台的建设,形成车间内各个设备和信息系统等生产要素的互联互通,对多源异构的信息系统和生产运行数据进行汇聚集成,基于云边端一体化架构,利用平台的数据模型、边缘计算对数据进行实时处理分析,支撑车间感知-分析-决策-执行的闭环智慧生产管控新范式。通过对实时采集的加工过程质量参数进行监测解析及工单绑定,实现单件质量可追溯,提升产品质量一致性;依托INDICS的企业级数字大脑系统、数字孪生仿真控制系统,支持工厂运行监控、预警,为生产管理人员分析现场问题提供数据支撑。

2 主要内容

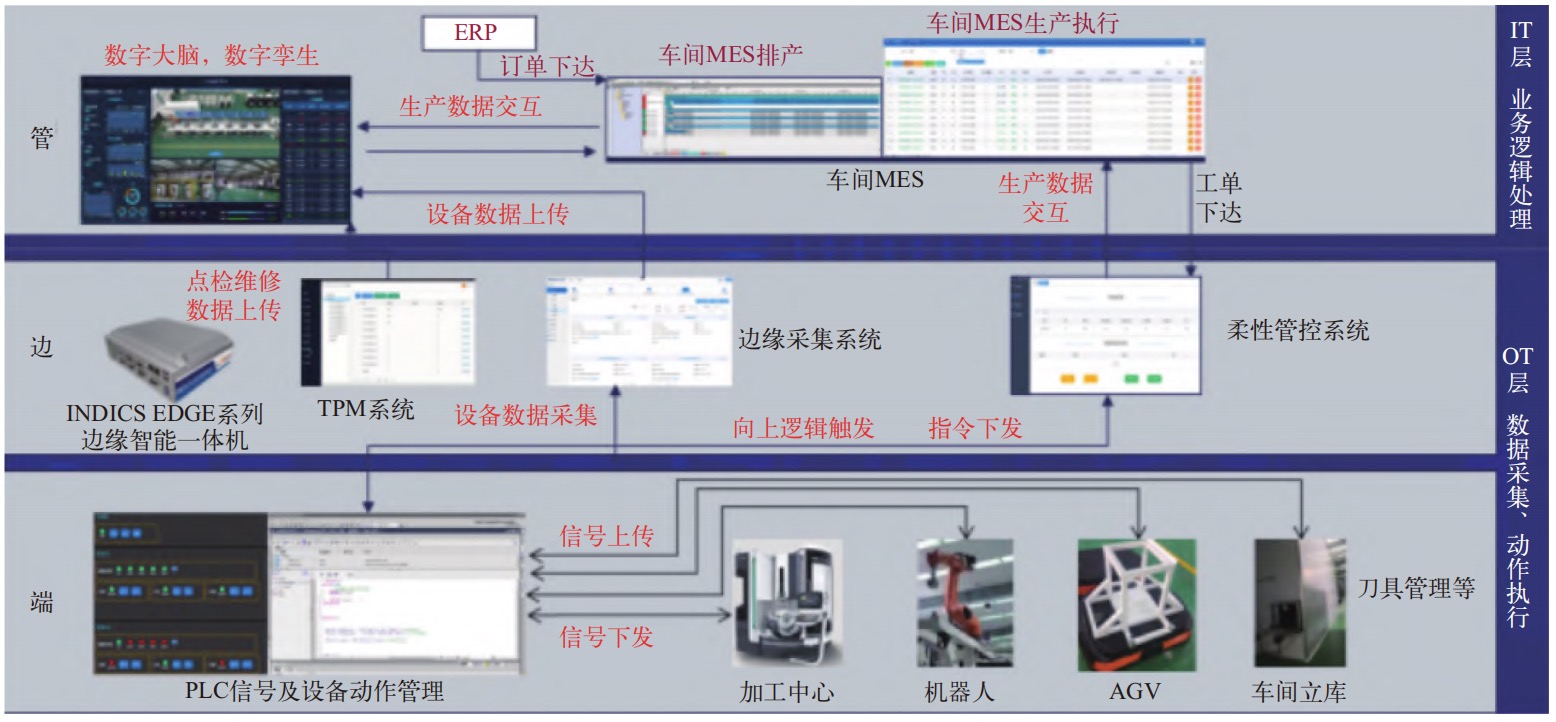

“5G+工业互联网”平台的技术架构主要由工业应用(SAAS)、INDICS基础平台(PAAS)、边缘云与IDC基础设施(IAAS),以及设备端四个层级组成,采用多层级混合、云边一体协同的技术架构,支撑设备/产线/工厂海量异构资源快速接入与高时效物联网应用,实现工业现场设备、传感器、OT系统、IT系统及云平台的互联互通。以异构系统大数据湖、云原生开发环境、场景化机理模型及标识、连接、数据、运行、平台服务、安全的核心组件和下上行API开放接口等PAAS平台化服务,支撑SAAS层工业应用开发、运行、拓展及互联。平台技术架构如图1所示。

图 1 技术架构

底层设备端包括机床、AGV、机器人、立体库等,作为OT环节实时数据源,在生产过程中产生大量实时数据;这些实时数据通过边缘云平台进行采集、预处理、存储及主轴防碰撞等边缘侧应用的数据分析,将实时数据和分析结果数据通过平台的下行API接口存储至PAAS平台,SAAS层的产线管控、车间MES、设备运维等应用通过调用上行API接口和PAAS平台建模工具、机理模型等核心组件,进行业务过程逻辑处理,相关的工业数据和控制指令又经过边缘平台到达OT环节设备端,执行设定操作,实现工业生产中IT/OT的交互、融合。

“5G+工业互联网”平台的主要技术内容分为如下几个部分。

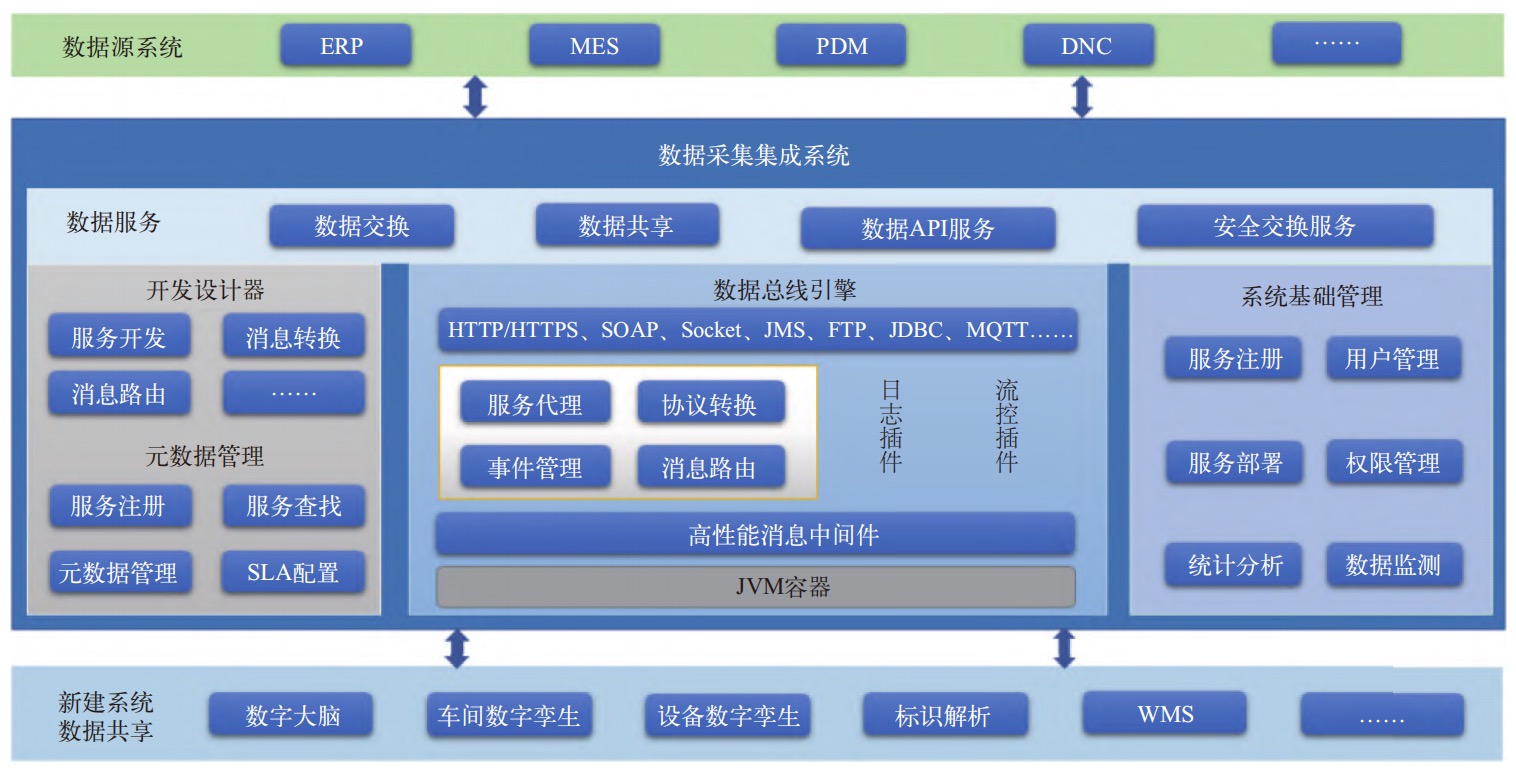

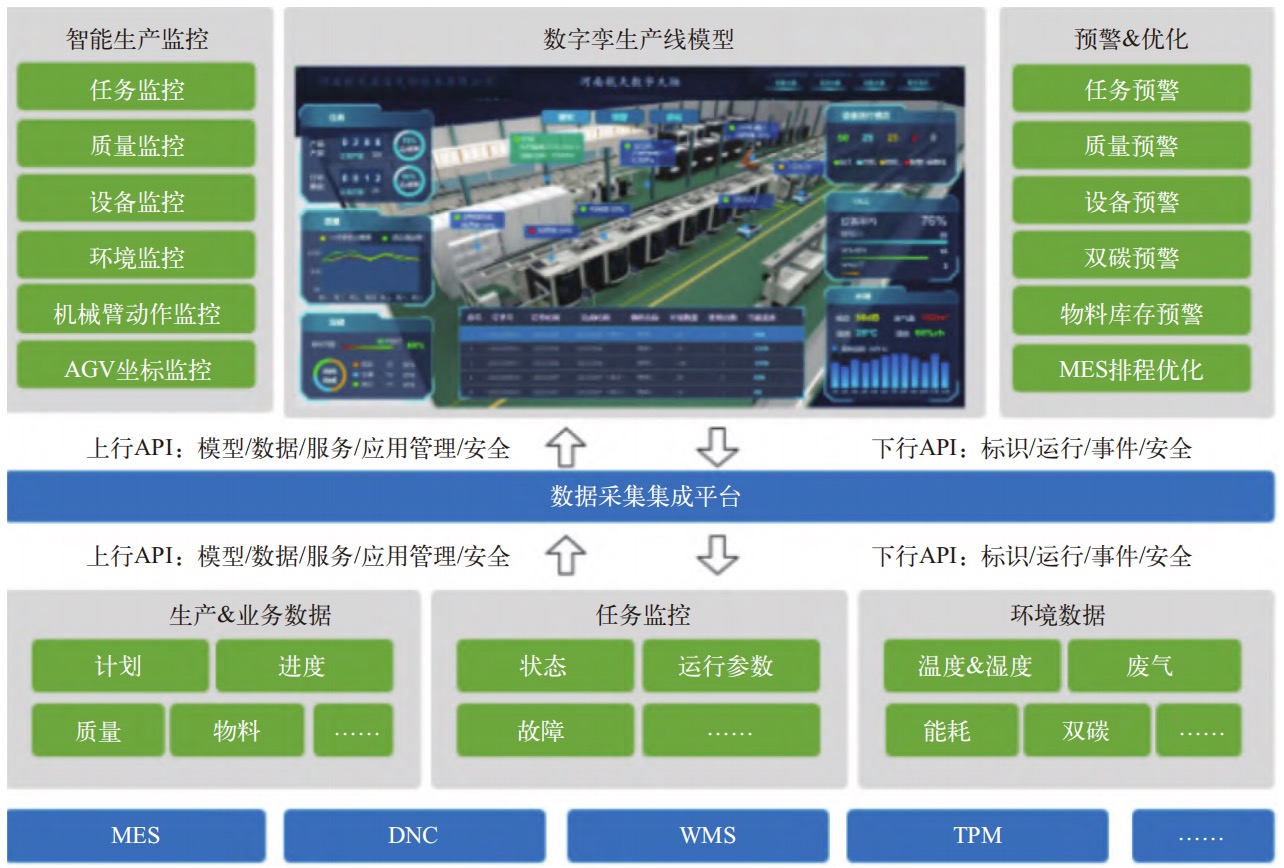

2.1 设备端的数据源优化采集

数据采集架构如图2所示,通过INDICS边缘平台的数据采集集成,实现各种生产经营数据、生产过程数据、设备运行数据等方面的采集及存储,通过多种硬件或软件协议,以统一的数据格式接入数据库。主要采集DNC、ERP、MES、PDM、AGV系统、视频监控数据、PLC和边缘网关等单体系统数据,对数据进行异构大数据多主题域划分存储,并通过数据匹配,实现产品批次、生产过程数据、设备运行数据等的关联,将关键数据转存到数据采集集成系统中。

图 2 数据采集架构

2.2 IAAS层技术实践

在车间边缘侧部署裁剪版的INDICS平台,采用海量数据的分布式架构存储方式,并提供相应的分布式系统访问接口,并通过储存在本地数据库中的数据作为缓冲来降低网络压力以提高系统鲁棒性。

在企业中心机房部署高性能服务器,部署企业级INDICS平台,使用网络资源虚拟化映射管理技术,将计算机的各种实体类资源进行抽象、转换后呈现,打破实体结构间的不可切割的障碍。

2.3 PAAS层技术实践

平台PAAS层除了提供基础的容器化、微服务环境外,还提供多源异构大数据存储、管理和分析功能,其标识、连接、数据、运行、安全、平台服务和模型库7大核心组件为上层数据建模、设备资源管理、质量优化等应用提供机理模型、算法、API等支撑,功能流程图如图3所示。

图 3 功能流程图

2.4 SAAS层技术实践

(1)车间MES建设

通过平台上行API接口与异构数据池交互各系统数据,数据通过汇聚、处理后再共享给产线MES,集成并驱动产线管控系统、在线检测系统、AGV调度系统、机器人调度系统、预装预调控制系统、中央库管理系统及机床健康管理等系统。

(2)数字孪生系统

建设多层多维的数字孪生系统,包括设备运行、产线运行、工厂运营数字孪生,通过建模仿真和分析模拟状态和行为,并在生产数据仿真建模和数据接入的基础上,在数据模型的驱动下,实现车间生产要素管理、生产活动计划等在实体车间、虚拟车间的镜像运行,从而在满足特定目标和约束的前提下达到车间生产和管控最优的一种生产运行模式。

设备数字孪生是设备运行机理的数字化,实时监控机床设备的运行状态。边缘云后台接入主轴健康管理系统、在线检测系统、DNC等系统生产数据。

通过数字孪生数据分析系统对生产中的数据进行分析,寻找制约整个产线生产的设备,构造出目标车间的网络模型,能实时显示整个车间设备的生产运行状态,通过该系统进行准确地预测和处理,自动对生产系统进行巡检,包括订单、质量、设备运行状态、生产预警预测及故障数据提取等。

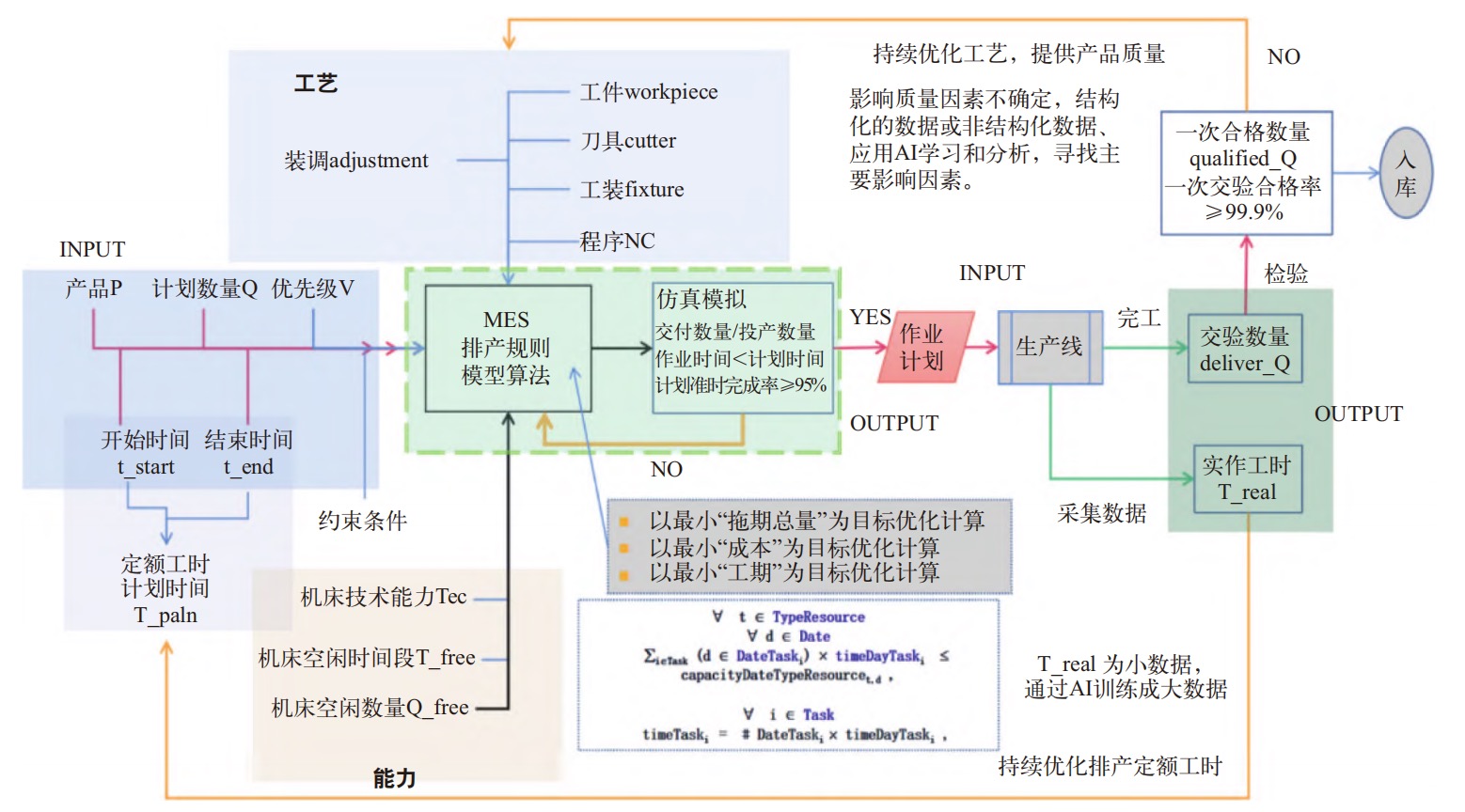

(3)云制造+边缘制造运行系统

中心云负责模型训练汇聚IT系统和设备设施运行的数据,实现感知、分析、决策和执行的智慧运营系统,技术架构图如图4所示。一是集成MES,实时采集运行数据,开展车间级/产线级/设备级的计划准时完成率分析、预警、调度,产品一次交验合格率分析、预警、优化,设备利用率OEE分析、预警及优化。二是集成机床健康管控系统,在机床主轴加装振动传感器,采集机床振动数据,开展机床故障诊断和预测性维护,确保机床健康状态。三是集成机器人健康监控系统,获取运行数据及健康状态监控。四是集成AGV健康监控系统,获取运行数据及健康状态监控。五是集成WMS,获取库存数据、机床在用数据,开展数据分析、预测、调度。

图 4 技术架构图

该系统实现云边协同,边缘云集成IT系统和设备设施运行的数据,中心云负责模型训练;构建数字孪生,实现感知、分析、决策和执行的智慧管理,构建云制造+边缘制造的新模式。

3 应用实施

通过对上述技术的应用,构建出一套基于车间MES、数字孪生、边缘云技术的车间管控系统。对传统目标车间进行升级改造,车间MES的部署用于解决生产制造中工件排产混乱的问题,实现排产去手工化和生产过程问题溯源;数字孪生的部署实现全车间设备生产过程的可视化,为黑灯工厂的建设提供可能;边缘云技术的应用实现传感器数据的实时处理,实现设备故障预测及自动化控制,缩短了生产响应时间并降低了传输成本和带宽压力,提升了内容分发效率。通过上述技术的部署应用打造出一套生产全过程实时监控、数据实时处理的生产控制系统。具体改造主要在以下四个方面。

3.1 智能排产

针对目标工厂的生产加工流程,实现生产设备管理、生产计划优化、车间智能排产和资源动态配置。

(1)建设智能柔性管控平台

基于数据驱动的人、机、料、法、环等进行精确管理,升级换代智能生产设备,搭配先进的管控系统平台,结合工艺流程分析、产品建模和表征分析、生产数据实时优化预测等技术,完成准确、实时、闭环控制。建设生产全流程的一体化管控平台,使用工业数据分析、建模技术、深度学习算法技术,对产品工艺流程参数进行动态调整,搭建柔性化、可重构生产线,按照订单情况、工业加工情况的变化实现产线生产流程的快速调整和按需调配。基于5G、TSN等新兴的网络技术构建车间生产现场设备精准控制系统,实现生产过程数据的实时展示、控制、协同作业,解决资源协同困难、物料流向不透明、时间不可控和人为因素干扰大等问题。例如,通过数据采集模块对机床请求上下料信号及线边库位有无料信号进行采集分析,针对产线中多台机床发送的上下料请求,平台会根据情况进行智能化分配先后顺序给机器人发送取放指令,以达到效率最优;通过接驳站对接数据信号,针对中央预调间接驳站一对多的AGV货运现状,平台会根据不同批次产品的优先级,智能调配AGV取放的路径,在并发任务请求下完成优先级排序作业。智能排产系统优化生产计划和调度,减少生产过程中的瓶颈和浪费,提高生产效率30%。

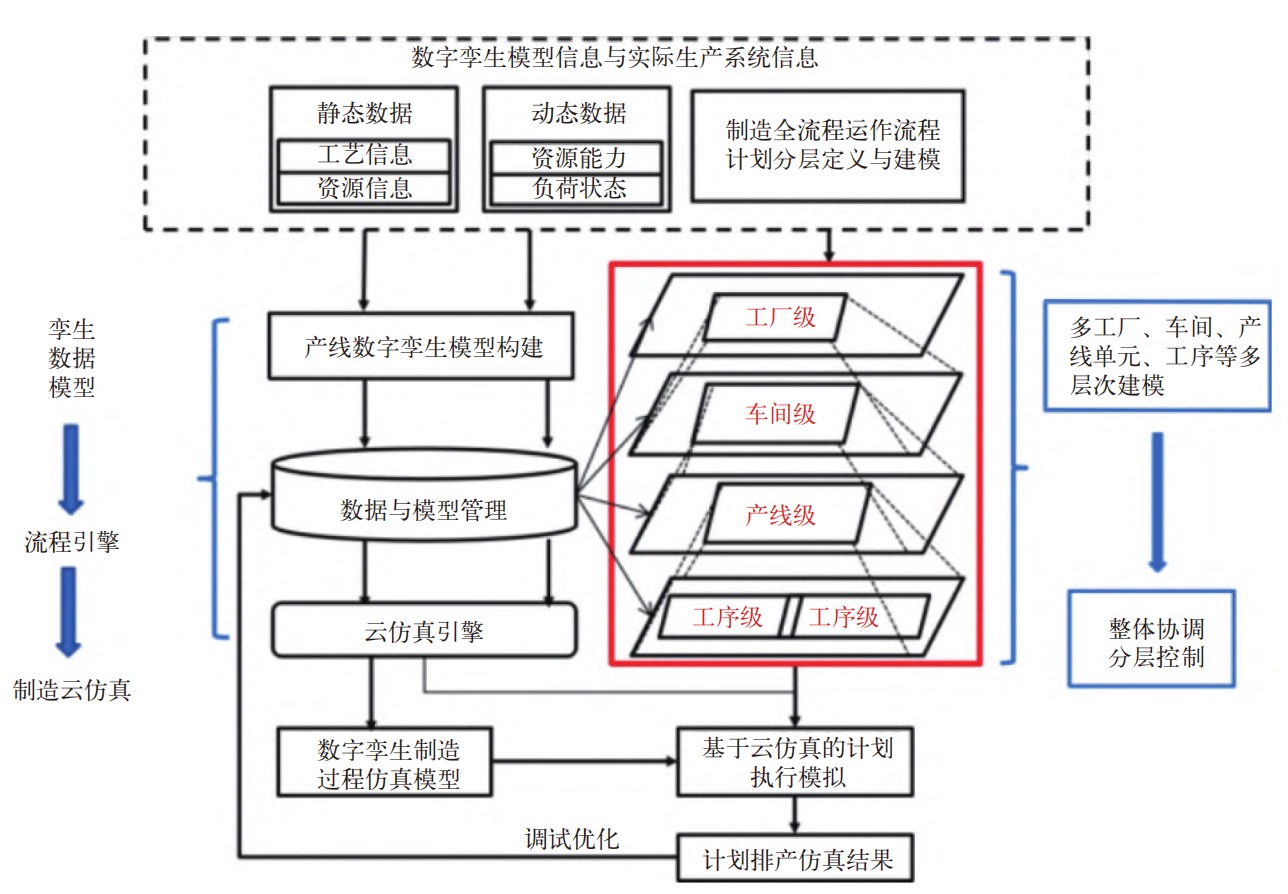

(2)构建数字孪生系统

数字孪生仿真优化架构如图5所示,使用建模仿真、多个产品模型融合等技术,打造出设备、生产线、车间和工厂等不同层次的数字孪生系统,通过物理与虚拟世界的相互映射,完成基于生产过程模型的数字化运维。使用C#语言Unity开发环境,采用OPCUA技术完成车间环境数据的提取和指令的下发,使用UnityPhysX物理引擎、Blender建模技术,将主要设备模型经过SoildWorks插件导入渲染后应用,通过模型搭建和数据提取,完成车间物料配送、机器人动作等设备动作仿真,进行动作路径优化,基于整体产能计算解决业务瓶颈问题。构建车间级、产线级、设备级的数字孪生系统,基于边缘云平台获取现场设备数据、生产信息系统数据,解决远程控制和运维问题。

图 5 数字孪生仿真优化架构

通过车间数字孪生系统构建,实现简单、准确、高效的物理工厂虚拟映射,实现工厂透明化,结合车间MES和智能柔性管控系统,提升物流运转效率,优化库存,物料转运效率提升10%,生产过程事件记录完整性提升20%,助力产能提升。

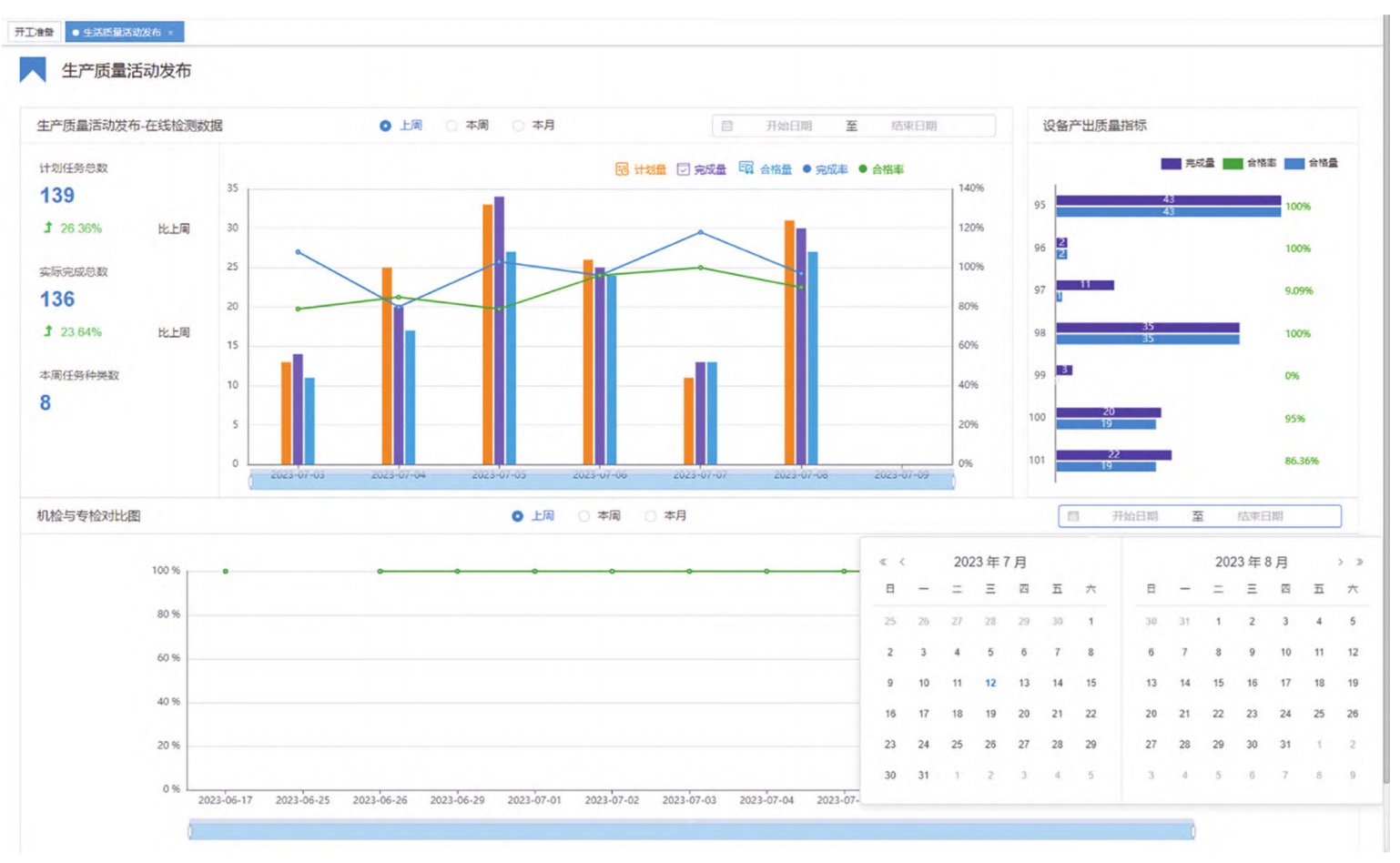

3.2 质量管控

工业互联网质量管控平台使用大数据分析、数字化模拟技术,分析产品质量与产品工艺之间的关系,通过对产品质量与工艺参数映射模型的构建,得到能够提升产品质量的工艺参数。质量报表界面如图6所示。

图 6 质量报表界面

在生产现场配备智能化检测设备,零件生产全流程执行CMA软件后处理优化后的NC程序,其中包括零件加工程序及检测程序。NC程序全部完成后,部署在边缘云平台中的与智能产线柔性管控系统高度集成的在线检测功能将通过5G专网自动采集检验数据并上传,进行数据解析、判断,同时与工单绑定。完成车间MES、产线管控系统、WMS、AGV与数控加工过程的信息贯穿,实现质量分析、评估,并生成质量报表。将5G、机器视觉、深度学习等技术进行高度融合[8],搭建产品质量的在线检测、分析、评测系统。避免了传统检测方式中的人为因素干扰,实现零件一次校验合格率达99.9%,智能在线检测可以实现实时监控,能够对大量样品进行快速、准确的检测,及时发现异常情况,降低产品质量损失率90%。

3.3 设备管理

边缘云平台包含设备接入、监测、点检和运维管理等功能,通过信息采集、实时通信等将数据整理分析后上传至边缘云平台,实现车间数控设备及生产工位的统一联网管理功能,为作业调度提供基础数据。通过边缘云的机床联网管理,为机床数据分析等内容提供新的指引。

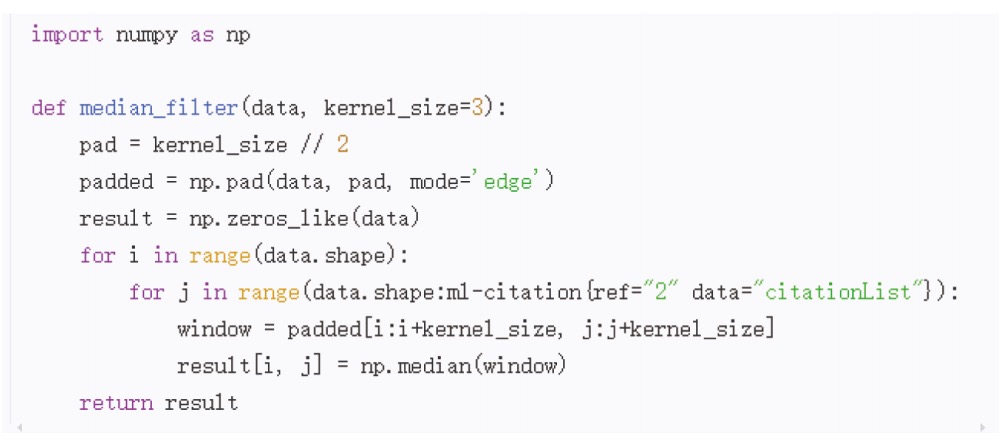

边缘云平台内置协议转换引擎支持Modbus、OPCUA、MQTT等21类工业协议,通过模块化插件架构实现协议库的动态扩展,协议解析模块将原始数据转换成JSON/XML结构化格式,降低云端解析复杂度,并对采集到的数据进行处理(如振动、温度等数据采用自适应滤噪算法剔除异常值和噪声数据),确保采集数据的准确性,该功能部分代码如图7所示。

图7 低通滤波算法代码:即上述代码内容

集成智能柔性管控系统、DNC系统,采集多口径、多数据源的设备运行信息,为设备管理绩效评价提供数据。根据系统设备台账,采集主要设备的运行数据,包括停机原因、时长、次数等信息。实现数字化管理,关键设备联网率达到100%。

3.4 协同制造

工业互联网平台能够感知产品整个加工过程中的数据信息,完成产品原材料下料-加工(外协供应链)-装配-检测-成品入库各个环节之间复杂的耦合关系,通过分析数据库中产品的历史数据,精准预测未来需要的产能。通过生产全过程数据信息的获取分析,对产品全生命周期的风险进行精准预测并快速对风险进行评估调整,对资源配置进行优化,完成风险的规避。

(1)各部门岗位间的纵向协同

建设车间、产线、设备的数字孪生及企业大脑,实现生产过程管理系统的集中管理和运营、维护;打通车间生产网络和业务管理网络,消除了数据孤岛,使数据从底层设备到企业资源层全面贯通;建设园区级、车间级5G网络,实现数据高速、稳定传输,有效支撑了数字业务的运行。

(2)与外协、外购、供应链间的横向协同

建设基于INDICS平台的外协外购管理系统,对企业间生产执行状态进行跟踪反馈,对企业与供应商之间的外协订单进行有效跟踪及进度反馈,从而达到外协进度和交付质量的透明化。进行外协外购任务下发、报工反馈、进度跟踪和物流管理等,清晰了解外协订单的执行状态,从而达到充分管理外协外购状态的目的。

4 结论

本方案面向传统离散制造行业,以“5G+工业互联网”等技术为核心,构建云制造+边缘制造新模式,实现云边协同。中心云训练模型支持边缘云运行,边缘云集成信息系统与设备设施并进行数据应用。同时构建多层多维数字孪生系统,包括数控机床、产线、工厂运营,实现故障预测、生产优化、运营决策等。借助新一代信息技术开展数字化转型与智能化升级,为人-机-物-法环交互协同提供技术手段。自实施“5G+工业互联网”项目以来,形成了智能化无人生产与数字孪生形态映射融合模式,通过自动化操作、检测、质量数据汇集,逐步形成适应多品种、多规格、变批量生产的混批共线批生产能力。通过系统的部署使用,在与原生产模式下选用最常加工的阀体类工件进行生产对比,对比结果显示,原生产模式下4h、9台设备产能为72件/人,智能化系统上线后产能为136件/人,其中物料运转由原来的全人工转变成自动化率90%,产品合格率由原来的75%提升至95%。

后续将不断总结和积累智能化生产体系构建与实施的经验,以装备型号任务为牵引,以数字化、网络化、智能化为导向,重点加强科研生产业务在线、生产过程在线、生产管理在线建设,针对多品种、变批量、临时插单多导致的生产计划达成率/准时完成率较低等问题,开展基于柔性、动态算法计划排产并自动驱动机床加工研究,持续探索具有自感知、自学习、自决策、自执行和自适应等特征的智能化无人生产模式。

原文刊载于《智能制造》2025年第5期 作者:孙先海 朱玉虎 任智旗 周小雯

暂无评论,等你抢沙发