导语:我目睹了无数企业投入巨资却收效甚微的案例——不是因为技术不成熟而是陷入了伪转型的陷阱

作为深耕制造业数字化转型领域的咨询顾问,我每年都会走访数十家工厂,评审上百个数字化项目。在这个过程中,我目睹了无数企业投入巨资却收效甚微的案例——不是因为技术不成熟,而是陷入了“伪转型”的陷阱。

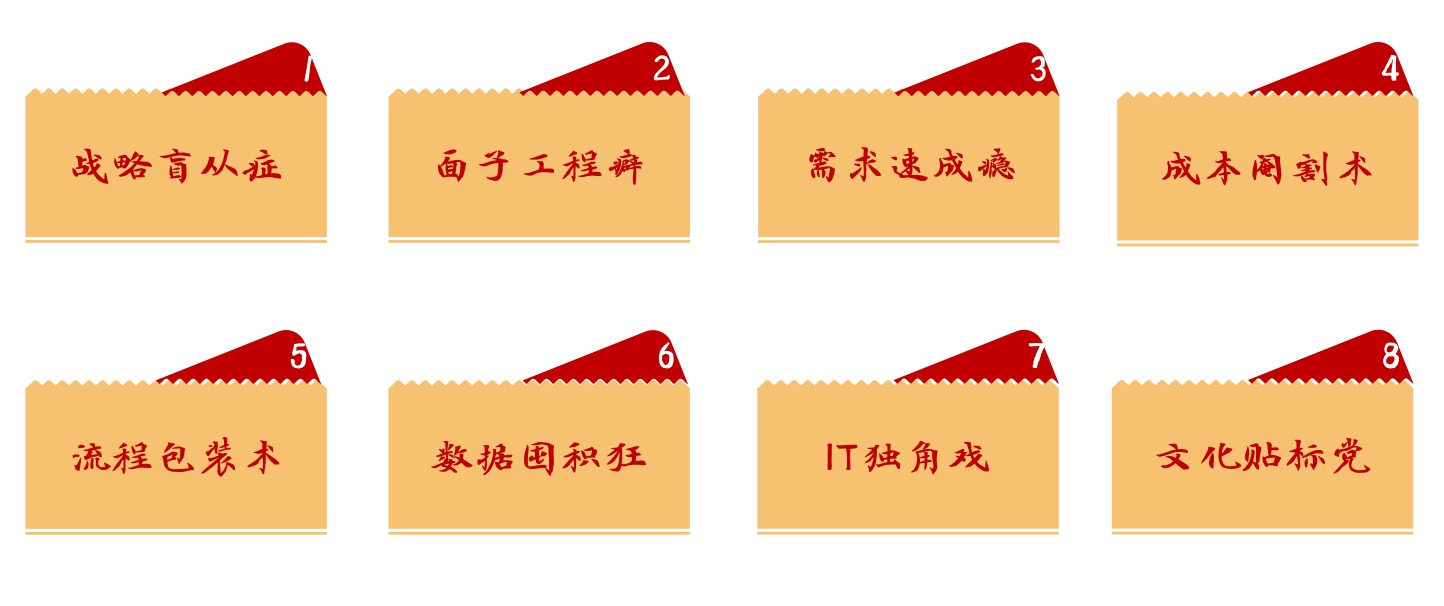

这些企业表面上拥抱数字化,实质上却在用传统思维操作一场精心编排的“数字幻象”。本文将揭示八大典型的“伪转型”操作,希望能帮助企业在数字化转型浪潮中保持清醒。

一、战略盲从症:迷失在标杆的阴影里

我曾遇到一家中型零部件企业,董事长在参观完某“灯塔工厂”后,当即要求团队照搬对方的全套MES系统。结果,这套为大规模流水线设计的系统,完全无法适应他们“多品种、小批量”的生产模式。

症状:决策者被行业热词裹挟,将数字化转型简化为“采购某套系统”或“复制某个模式”,完全忽略自身业务特性与管理基础。

危害:投入千万建立的先进系统,最终因水土不服而沦为“参观专用设施”,实际业务仍依靠原有方式运转。

破局关键:数字化转型必须从清晰的自我诊断开始。先回答“我们面临的核心业务痛点是什么”,再寻找与之匹配的解决方案。

二、面子工程癖:华丽外壳下的空洞内核

华东某家电企业投入500万建设了极具科技感的“数字指挥中心”,巨大的曲面屏实时闪烁着各种图表。然而当我询问某个停机数据如何指导维修决策时,负责人坦言:“这个数据只是展示用,维修还是靠老师傅经验。”

症状:重“展示”轻“使用”,重“硬件”轻“软件”。热衷于建设可视化的展示中心,却忽视数据背后的业务逻辑与决策价值。

危害:创造了漂亮的“数字盆景”,却无法形成实际的业务提升。巨大的投入成为沉没成本,反而成为证明“数字化无用论”的证据。

破局关键:每个数据可视化元素都必须有明确的业务责任人和决策场景。如果某个数据无人关注、无人使用,它就失去了存在价值。

三、需求速成瘾:被压缩的关键环节

一家精密制造企业为了“赶进度”,将原定两个月的需求调研压缩至两周。IT部门根据管理层的概括性描述开发了质量管理系统,上线后却遭到一线质检员集体抵制——因为新增的录入步骤比原有纸质记录方式多出三倍时间。

症状:为追求“短平快”,极度压缩或跳过深入的需求调研,由非业务人员定义需求,导致解决方案与实际工作流程严重脱节。

危害:开发出的系统增加了一线负担而非减负,引发员工抵触,最终因“不好用”而被弃用。

破局关键:一线员工必须是核心参与者。需求调研阶段必须保证足够的时间深度,通过现场跟岗、原型测试等方式,确保方案贴合实际工作场景。

四、成本阉割术:埋下未来的隐患

某汽车零部件厂在招标时,为节省80万预算,砍掉了MES与ERP系统深度集成的接口开发。系统上线后,计划员仍需在兩套系统中手动同步数据,不仅效率低下,还因人为差错导致多次停线。

症状:在商务环节砍掉那些“看不见”但至关重要的基础模块,如系统集成、数据治理、完整测试等。

危害:为未来埋下巨大的“技术债”,系统因先天不足而无法发挥应有价值,甚至成为新的信息孤岛。

破局关键:建立全生命周期成本观。明确哪些模块是支撑系统长远发展的“基石”,宁愿延后项目也不可削减。

五、流程包装术:新瓶装旧酒的游戏

华南某服装厂将原有的Excel排产表格原封不动地搬到一个网页界面上,宣称实现了“智能排产”。实际上,排产逻辑、优化算法、异常处理等核心环节没有任何改变,只是换了个更漂亮的界面。

症状:不愿对僵化的现有流程进行重塑,仅用新技术“包装”旧流程,把数字化当成“皮肤”而非“骨骼”。

危害:无法触及效率提升的本质,甚至因系统刚性而丧失原有手工操作的灵活性。

破局关键:数字化转型必须伴随业务流程再造。对比系统上线前后的关键流程,确保环节减少、效率提升、决策优化。

六、数据囤积狂:只采集不治理的困境

一家钢铁企业布设了上万个传感器采集数据,存储量已达PB级别。但当问及如何利用这些数据优化能耗时,负责人却表示:“数据太多了,不知道从哪里分析起。”

症状:热衷于数据采集,却缺乏数据治理和应用规划,认为“有数据”就等于“智能化”。

危害:投入大量采集和存储成本,却无法将数据转化为业务洞察,陷入“数据荒漠”。

破局关键:数据应用场景先行。在采集数据前,先明确“这些数据用来解决什么业务问题”,建立从数据到价值的闭环。

七、IT独角戏:业务部门的缺席

我评审过最典型的失败案例是:一个投资300万的WMS项目,从需求到验收完全由IT部门主导,仓库管理人员只在上线培训时才第一次见到系统。结果系统完全不符合仓库实际作业习惯,上线一周后就被迫回退到原有人工作业模式。

症状:数字化转型被视为“IT部门的事”,业务部门被动参与甚至完全缺席。

危害:技术解决方案与业务需求严重脱节,系统无法在业务场景中创造价值。

破局关键:数字化转型必须由业务部门驱动。项目的核心绩效指标应由业务部门承担,IT部门提供技术支持。

八、文化贴标党:流于表面的变革

一家大型制造集团组织了全员数字化培训,张贴了精美的宣传海报,却依然用传统的KPI考核员工。当员工尝试用新系统提出的改进建议因“超出常规流程”而被驳回时,所有的文化宣传瞬间失去信用。

症状:认为组织几场培训、贴一些标语就完成了数字化文化建设,缺乏实质性的激励机制和行为改变。

危害:员工的思维和行为模式没有改变,数字化工具无法落地生根。

破局关键:数字化文化必须融入绩效考核与激励机制。奖励那些积极使用数字化工具改进工作的员工,容忍在数字化探索中的合理失败。

结语

识别“伪转型”只是第一步,关键在于如何走向真正的数字化转型。基于数百个项目的观察,我总结出三条核心原则:

第一,价值导向:每个数字化项目都必须回答“为谁创造什么价值”,用可量化的业务指标衡量成功。

第二,业务主导:数字化转型是“业务+技术”的双轮驱动,业务部门必须承担主体责任。

第三,持续迭代:抛弃“大而全”的项目建设思维,采用小步快跑、持续验证的敏捷方式。

数字化转型没有捷径可言。它本质上是一场深刻的组织变革,需要企业撕下“伪转型”的面具,直面业务本质,才能在这场浪潮中赢得实实在在的竞争力。

暂无评论,等你抢沙发