导语:数字化转型是通过整合信息计算通信和连接等技术推动实体属性进行重大变革从而使实体得到改进的过程

一、企业数字化转型内容框架构建

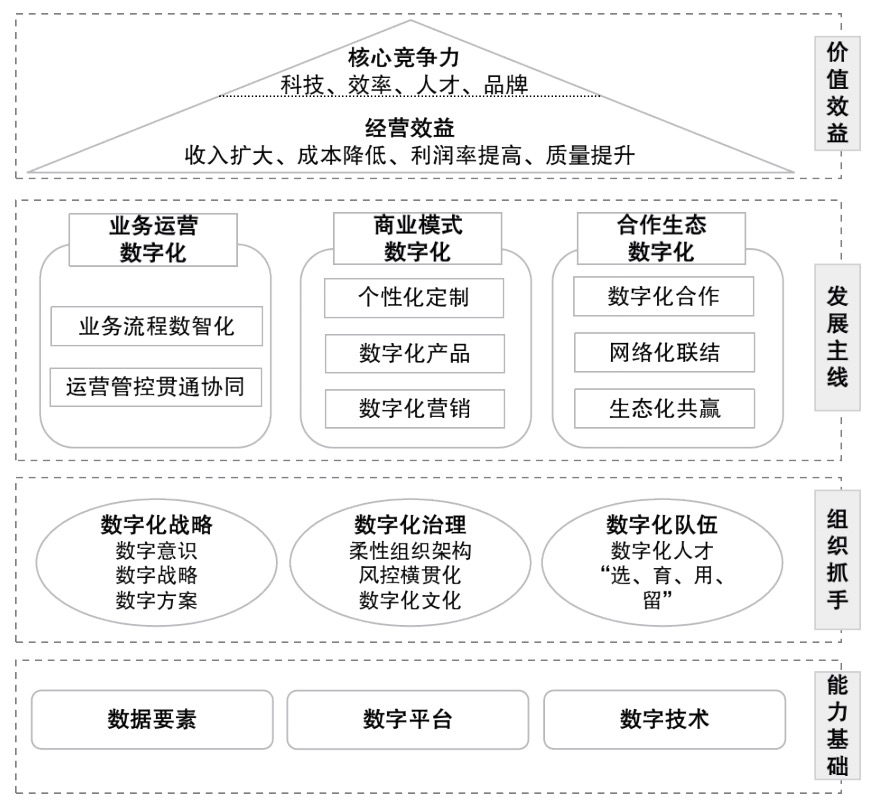

关于企业数字化转型的内容,理论领域目前仍然存在争议,实践领域对企业数字化转型的内容也尚未达成共识。但无论是理论领域还是实践领域,企业数字化转型均强调以数据为关键资源,依托能力平台,将 5G、物联网、区块链、人工智能、量子计算等 ICT 技术作为新的生产要素,叠加在传统生产要素上,对企业业务发展进行全方位的数字化重塑。因此,其内容框架不仅局限于管理或运营的某单一维度,而是涵盖企业生产经营各个环节,并逐步构建于从夯基垒台到价值实现的过程之中。本文聚焦企业数字化转型的共性与重点内容,综合考虑理论文献观点与企业实践经验,构建了企业数字化转型内容框架。

图 1 数字化转型内容框架

能力基础

数字化转型是对企业管理惯例与商业路径的颠覆性变革和数字化重塑,这一过程依赖于丰富的数据资源,需要数字平台作为保障,更离不开技术底座的支撑。

数据要素。数字时代,数据成为企业的关键资源,驱动着企业数字化转型。在企业数字化转型过程中最大化数据资源价值,要打通企业各业务条线数据,推动海量数据自动化聚集,实现数据的高效处理与分析,为企业精细化管理、科学化决策、智能化运营提供支撑。

数字平台。企业数字化转型依托于集成共享、延展性高、兼容性强、灵活全面、安全高效的数字平台,平台通常具备数据、业务与应用三个层次的能力,数据层聚焦于对企业内外部数据的管理;业务层利用算力、组件、连接等能力整合可共享、可重用的业务块;应用层面向客户将企业生产运营所关联的能力进行整合。

数字技术。大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能、区块链等数字技术是企业数字化转型的重要底座,数字孪生等新技术正在颠覆数字化场景应用,需要加强新技术研究、落地,促进新技术与业务深度融合。

组织抓手

数字化战略。数字化转型对传统企业而言是一项颠覆性的重大变革,自上而下推动更易取得突破。因此,数字化转型的关键在于将数字化思维融入传统管理路径之中,制定数字化转型的战略目标、战略方针与战略举措,形成从目标到落地的数字化战略闭环。

数字化治理。企业数字化转型深度贯穿于组织管理、风险防控与文化培育的长期过程之中。数字化转型水平较高的企业能够全力推动治理机制数字化变革,建立起与数字化能力发展相匹配的柔性组织架构与精细化管理模式。

数字化队伍。人才是决定企业数字化转型成功与否的关键要素,数字化企业往往具备完善的数字化人才“选、育、用、留”机制。

发展主线

数字化技术发展以及越来越激烈的竞争环境改变着传统市场发展模式,实现业务运营、商业模式与合作生态的适应性变革对确保企业竞争优势至关重要。

业务运营数字化。一方面,利用数字技术对各业务环节进行改造升级,推动业务流程向自动化、智能化、自适应方向转变。另一方面,用数据驱动运营管控,科学化资源配置,纵向深化跨阶段业务贯通集成,横向推进跨条线业务联结协同,实现全业务链、全要素资源的动态匹配和全局优化。

商业模式数字化。基于新型能力模块化封装和在线化部署,探索开发融合数字化技术组合优势的数字化内容、产品与服务,促进企业价值链延伸。依托数字化平台建立、拓展与优化 PC 端、移动端等的数字化渠道触点,加强与客户的持续性连接,推动企业价值规模扩大。

合作生态数字化。打造支持价值共创的生态级能力优势,以数据、平台与技术合作为着力点,积极深化与合作伙伴的数字合作内容,扩大数字合作范围,整合业界优质数字化资源,构建泛在互联、智慧进化的合作网络,实现资源共享、生态共生、互利共赢。

价值效益

通过数字化转型,企业的价值体系逐步得到优化、升级与重构,实现经营效益与核心竞争力的稳步提升。

一是提升企业经营效益。数字化企业通过在线销售渠道和数字化营销策略可以触达更广泛的客户群体,更容易开辟业务增量发展空间。数字化转型有利于企业业务流程实现自动化和智能化升级,可以有效降低企业的生产成本。数字化企业依托数据进行个性化推荐与定价,销售收入与利润率将显著提高。

二是提高企业核心竞争力。在科技方面,利用数字化技术与工具,企业能够多快好省地开展科技创新,提高科研投入产出率。在人才方面,数字化转型带动的人员结构变革有利于企业更好地适应数字社会与市场。在品牌方面,数字化企业可以快速根据市场大数据开发出新产品、新服务,及时满足客户的多变性与多样化需求,进而提高客户对于企业品牌的忠诚度和满意度。

二、我国企业数字化转型面临问题

从整体层面来看,不同类型企业数字化转型发展不均衡情况突出。从个体层面来看,企业数字化战略规划、能力基础、人才队伍、业务流程与商业模式存在短板。

整体层面

一是不同规模企业数字化转型程度不平衡。由于资金实力不足、对数字人才吸引力不强等原因,中小型企业数字化转型程度整体上落后于大型 企 业。DHR 公 会 2024 年 报 告 指 出,10000人以上的企业中有 60.7% 取得了数字化转型成果,1000~10000 人规模的企业有 50.7%,但在1000 人以内的中小型企业中这一比例显著下降至26.4%。

二是不同行业企业数字化转型程度不平衡。2024 年《中国上市公司数字化转型报告》显示,通信、计算机、银行等行业的上市企业得益于技术或数据优势,已全面开展数字化转型;农林牧渔、石油石化、有色金属、基础化工、煤炭、房地产等行业推进数字化的上市企业占比则较低,分别为83%、81%、81%、80%、72%、69%。

三是不同地区企业数字化转型程度不平衡。总体来看,我国西部地区企业数字化进程落后于东部地区。在企业评价协会和中国信息通信研究院2024 年发布的“数字经济企业 TOP500”榜单中,东部地区上榜企业为 418 家,占比达 83.6%;西部地区上榜企业为 31 家,占比仅为 6.2%。主要原因在于东部地区经济基础较好,数字化基础设施以及数字化产业链更加完善。

个体层面

一是企业数字化发展战略与实施路径不清晰。清华大学全球产业研究院等机构对中国企业开展了数字化转型问卷调查,31.3% 的受访者认为企业数字化转型面临的最大障碍是缺少通盘战略规划,很多企业缺乏对数字化转型的系统认知,未能制定明确的数字化发展战略。一些企业虽具备顶层设计意识,却尚未形成有针对性、科学性的行动计划,导致数字化发展战略无法真正落地。

二是企业能力基础与数字化转型需求不匹配。一方面,“数据孤岛”问题普遍存在,仅有 41%的企业打通了业务及流程间的数据壁垒。另一方面,数字化基础设施不健全,建立了基于云的基础设施的企业仅占 32%。此外,数字技术应用与创新能力不足,部分企业在办公系统、数据库等的建设方面主要依赖外界赋能,企业数据安全难以得到可靠保障。

三是数字化人才队伍仍待建强。埃森哲调研结果显示,人才是中国企业数字化转型的“薄弱环节”。《产业数字人才研究与发展报告(2023)》表明,我国数字化综合人才总体缺口约为 2500 万至 3000 万,且这一数量在持续增加。企业数字化人才结构也存在不合理现象,高端人才和跨界人才短缺,既懂数字化技术又具备数字化商业洞察力的领导者相对匮乏。

四是企业数字化业务流程与商业模式不明确。许多企业的数字化实践局限在办公自动化等初级阶段,未对研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务环节进行全面的数字化重塑,也缺乏清晰的数字化商业模式,数字化转型的价值难以得到有效体现。埃森哲报告指出,2024 年中国企业能够在业务、商业等多方面实现数字化的“重塑者”占比为 4%,低于亚太区(5%)和全球(9%)的平均水平。

三、我国企业数字化转型发展建议

一是充分把握企业自身特点,扬长避短推动数字化转型。不同规模、不同行业、不同地区的企业应结合自身特点推进数字化转型工作,弥合数字鸿沟。例如,中小型企业可基于自身业务情况探索与领先科技企业开展合作,借助其技术、资金、人才等资源,提升管理和业务数字化水平。大型企业可立足自身能力,助力中小型企业进行基础硬件建设、软件应用部署或数字技能培训,也可聚焦中小型企业共性需求,提供数字化平台与产品服务支持,获得数字化赋能增收。

二是强化数字化思维,加强数字化转型顶层设计。企业应深刻认识到数字化转型的艰巨性、长期性和系统性,深化数据驱动、融合创新、开放合作等数字化理念,根据企业组织管理与业务发展实际情况,结合数字化发展政策、行业相关资源与前沿技术趋势,制定并持续完善数字化转型战略规划,明确企业数字化转型的战略目标、战略方针、重点任务、保障措施与行动计划,为企业数字化转型发展提供清晰指引。同时,定期结合企业发展实际调整转型策略,有效提升数字化转型投入产出比。

三是提高企业数据管理能力,深化数字化技术创新与应用。在数据管理方面,建立研发设计、生产制造、销售服务数据动态采集机制,加强数据标准化、主数据管理,完善数据交换与融合分析机制,加快数据治理体系建设,促进数据共享流通,确保数据安全使用。在数字化技术方面,聚焦企业业务应用场景,沉淀大数据分析、新型网络等数字化共性技术,汇聚 5G、人工智能等先进技术,创新突破区块链、数字孪生等前沿技术,推动数字化技术融合创新与集成应用。

四是优化数字化人才结构,持续建强数字化人才队伍。制定详细的数字化人才发展规划,确保人才招聘与需求相匹配。探索联合高校培养数字化人才,注重引进数字化领域专家与复合型人才,打造高水平、多元化数字人才队伍。加强对员工的数字化培训,鼓励员工跨领域、跨行业交流,持续提高员工对数字化的认知。建立完善数字化人才激励机制,畅通数字化人才晋升通道。

五是推动业务流程数字化升级,积极探索数字化商业模式。充分利用 SaaS 化的工具,采用众包或协同等模式进行研发设计,提高研发设计效率及效果。应用 MES 和 APS 等数字化产品,深化生产资源要素优化配置,实现按需柔性生产。利用物联网、大数据以及智能软硬件等,对仓储、物流、销售等流程进行动态监控与管理,实现精细化、灵活性调度。打通不同环节数据与系统接口,提高设计、生产、交付等流程的协同效率。深入挖掘潜在的数字化商业场景,拓展数字化业务范围,丰富企业盈利模式。

暂无评论,等你抢沙发