2025-08-14

导语:随着人工智能大数据及数字孪生技术的发展其在铝电解领域的应用也逐渐兴起有机结合数字孪生和铝电解技术是推动铝电解智能制造发展的关键技术路径

在国家提出“双碳”要求的大背景下,铝行业作为深度节能降碳的关键领域首当其冲,电解铝过程作为高耗能、大排放产业,能源消耗和排放占据整个铝行业的 90%以上,更是实现“双碳”目标的重要环节。

数据显示,2024年我国电解铝产量为4400.5万t,同比增长 4.6%,总计直流电流消耗 4 950.6 亿 kWh,行业发展十分迅猛,然而,生产过程中的能源成本和生产效益之间矛盾突出,每生产出 1 t 铝,就要向大气中排放11.2 t 左右二氧化碳,阳极净耗超 400 kg,能源消耗巨大、污染巨大,对电解铝过程进行改造,实现产业升级,减小污染,节能能源刻不容缓。近年来,随着计算机、仿真技术的发展以及智能制造、数字孪生概念的普及,将铝电解与智能制造深度融合,建立数字孪生工厂,探寻一条改变传统铝电解生产的技术路线,深挖铝电解各个流程中的节能降碳能力,大幅度降低铝电解碳排放和铝生产直流电耗,推动铝电解行业向高质量发展迈进,是目前铝电解行业的发展前景,也是亟需解决的关键科学难题。铝电解过程计算机控制是现代铝电解数智化及智能制造体系构建的基础,铝电解过程计算机控制系统经历了单机群控、集中式控制、集散式控制、先进集散式控制几个阶段,铝电解过程计算机控制系统发展至今,已成为现代铝电解生产过程中必不可少的自动化装备,它的发展水平是当代铝冶炼发展水平的重要衡量标准之一。

基于铝电解过程计算机控制系统,铝电解智能制造关键技术也逐步完善,对于铝电解的高效节能与大幅度减排,已有许多学者深入开展了对铝电解设备、工艺与控制技术的综合仿真优化研究,以及铝电解槽多物理场的计算机仿真优化研究。但铝电解槽高温、强磁、强腐蚀性等恶劣环境,造成检测过程采样困难,对传感器品质要求极高,且铝电解过程机理复杂、多变量之间相互耦合、海量数据难以充分挖掘,部分机理不明晰,使得铝电解过程至今仍为一个巨大的灰箱过程,难以通过建立精确的数学模型来拟合铝电解内部的反应过程。

数字孪生技术是一种将现实世界中的物理实体、系统或过程在数字空间中进行高精度建模和实时映射的技术,通过使用基于多传感器采集的数据、人工智能分析方法等手段,构建出与现实对象在结构、行为和状态等方面一致的虚拟模型。与传统的仿真模型不同,传统的离线仿真模型与实际生产过程割裂,互动优化困难,虽然基于电 - 磁 - 流等物理场计算的有限元模型对于我国大型铝电解槽设计的进步发挥了重要的作用,但是有限元计算对硬件要求高,仿真耗费时间长,仿真过程与实际生产运行状态割裂,无法实时表征电解槽的行为,导致仿真结果无法在线或直接用于指导生产实践。而数字孪生强调“实时性”和“互联性”,核心特征在于模型与物理对象之间的持续互动与反馈,数字孪生不是简单静态的数字复制,而是在工业实际使用过程中不断学习、演化的动态更新智能系统。数字孪生技术的概念最初由 Grieves 于美国密歇根大学提出,随着物联网、大数据技术、AI 等关键技术快速发展,在“中国制造2025”的大背景下,数字孪生系统的构建和应用在智慧交通、智慧医疗等多个领域得到了前所未有的推进。

铝电解过程可视化程度低、环境恶劣,铝电解过程参数难以实时监测,状态判定难,设备庞大、数量众多,以往采用人工经验调整铝电解槽参数并调节铝电解工况,铝电解行业整体智能化水平低。同时,难以直观了解工厂全局生产状况并及时进行分析和生产决策,严重阻碍了行业信息化的发展及铝行业的深度节能降碳目标实现。因此,亟需使用例如智能制造技术、数字孪生技术等新兴技术手段,加强铝电解过程智能化研究,推动铝电解行业智能化进程,加速实现国家“双碳”目标。

1 铝电解生产智能制造体系发展现状

近年来,随着铝电解槽容量的增长,以及槽控机的逐步更新换代,铝电解槽每天涌现出海量生产数据,基于这些生产数据调控铝电解生产,是实现铝电解智能制造的关键,当前国内外学者已对氧化铝浓度分布与预测、阳极电流分布式感知、过热度预测、分子比控制等方面进行了大量的研究,并基于此实现铝电解的高效生产。

1.1 铝电解过程参数优化及控制

1.1.1 氧化铝浓度分布与预测

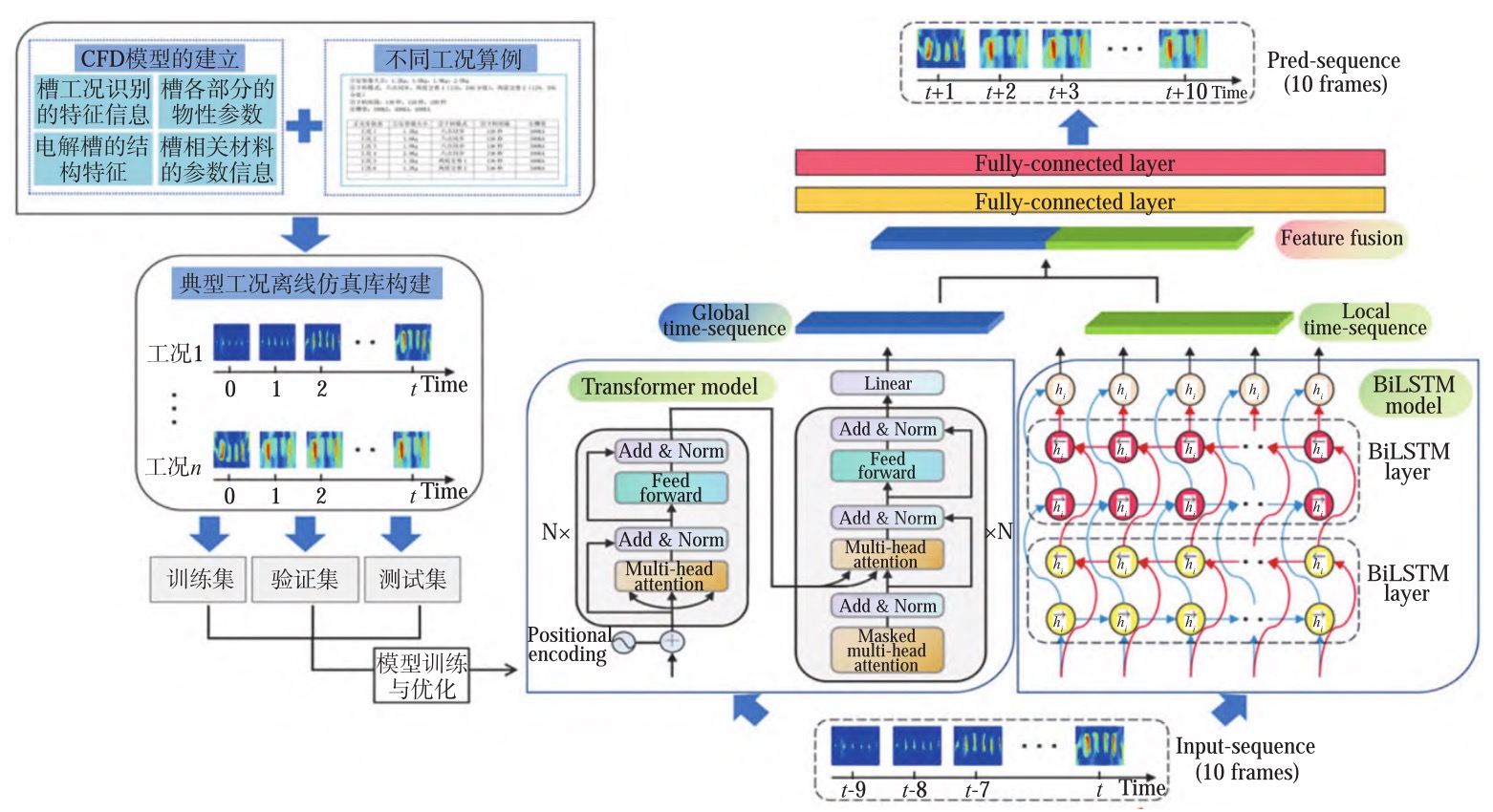

氧化铝浓度是铝电解生产的关键参数,直接影响工艺稳定性,其最佳控制范围一般为 1.5%~3.5%(质量分数),主要采用模糊专家控制、自适应模糊控制、槽电阻斜率控制法等方法。随着深度学习和数字孪生技术的发展,铝电解与深度学习的结合应用不断涌现,图 1 是基于 Transformer 和 BiLSTM的氧化铝浓度预测。

图1 基于深度学习的氧化铝浓度预测

为推动铝电解数字孪生体构建,杜善周等针对传统铝电解槽多相多场离线仿真响应慢的问题,有效结合离线仿真数据与多传感器的检测数据,对氧化铝浓度进行了动态仿真研究。朱家华等采用了粒子群算法结合 LSTM 模型的方法对氧化铝浓度分布进行预测,与现有方法相比,进一步加快了模型预测氧化铝浓度的时间,并提高了预测精度。朱家华提出了一个面向工业的氧化铝浓度预测系统,实现了氧化铝生产历史数据的处理、氧化铝浓度的预测、历史曲线的学习分析等功能。区域氧化铝浓度变化的控制是实现铝电解槽分区控制的关键,陈志洋为了进一步提高大型预焙铝电解槽中氧化铝浓度的均匀性,分别对不同过热度和电解质成分下的区域氧化铝浓度进行了研究,并深入探究了阳极更换后氧化铝浓度的变化。

精准控制氧化铝浓度均匀分布是铝电解正常生产的前提,氧化铝浓度过低时会导致阳极效应的发生,过高时会在槽底发生沉淀,使得能源消耗变大。故通过对氧化铝浓度进行预测,调整生产过程的氧化铝下料策略,并根据实时氧化铝浓度对槽内的“黑箱”进行工况识别和判断,是实现铝电解数字孪生体的重要技术路线。

1.1.2 分布式阳极电流

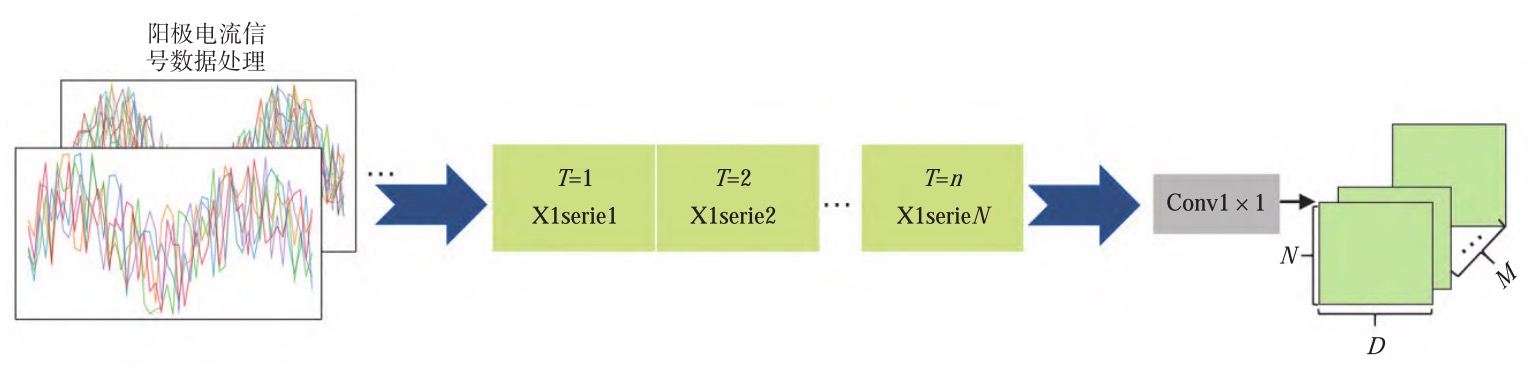

阳极电流与铝电解槽槽况密切相关,具有分布式特征,反映了铝电解槽的多维信息。当发生出铝、换极、抬母线、阳极效应等工况时,阳极电流会随之波动,局部阳极的动态行为进一步加剧了槽况的分布式特性。图 2 是分布式阳极电流预处理示意图。

图2 分布式阳极电流数据预处理

通过研究分析阳极电流时序数据,可判断当前铝电解槽所处的工况状态,从而根据工况状态针对性地调整铝电解过程参数,但阳极电流数据具有高维、时空特征复杂、数据量巨大等特点,难以从海量的数据中挖掘出隐藏的工况特征,故如果使用特定的模型算法,针对性捕获阳极电流数据中的潜在特征,能够有效地推进实现铝电解智能制造。

1.1.3 过热度状态识别

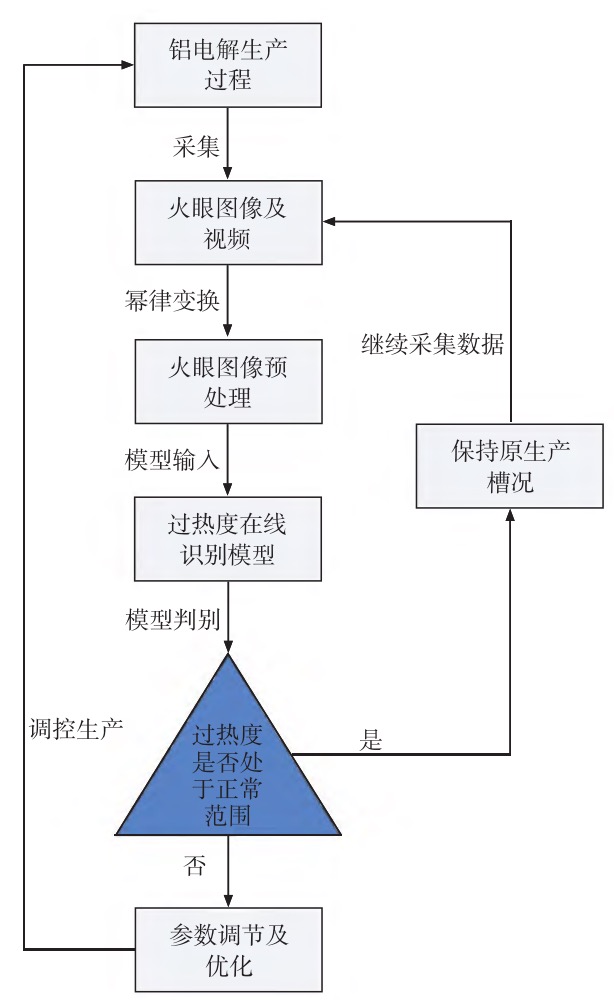

过热度是指电解槽中熔融氟化铝和氧化铝电解质的温度高于正常工作温度的部分,在某 400 kA 铝电解槽生产中,过热度一般控制在 8~12 ℃,适当的过热度有助于提高电解质温度,增大氧化铝的溶解,控制阳极效应,且有利于降低能耗并提高电流效率,过高的过热度可能会导致能耗增加,引起不必要的热损失,过低的过热度则可能引起冷行程和冷槽。在铝电解生产过程中,往往通过人工观察火眼来判断当前电解槽所处状态,图 3 是通过火眼图像来识别过热度识别的基本流程。但人工经验误差大,每个工人判断不一致,难以标准、科学地识别过热度,而使用基于图像识别的方法来观察火眼则更为准确。

图3 基于火眼图像的过热度识别流程

由于铝电解槽生产过程环境恶劣,对能够拍摄火眼图像的设备要求较高,即火眼图像的获取较为困难,为了解决这个问题,王冬雷提出了一种基于知识引导对抗生成的火眼图像生成方法,并基于截断深度字典学习对图像进行特征提取,识别当前图像所对应的槽温。铝电解槽过热度决定了铝电解槽的基本状态,其基本状态决定了铝的产量与质量,过热度的异常会致使电解槽出现极端槽况,严重时导致漏槽甚至故障停槽,故使用针对性的方法,对火眼进行特征识别和提取,是估计铝电解槽当前槽温的重要方法,也是提高电解铝生产过程安全性和可靠性的关键环节。实现铝电解槽槽温的实时监测,有利于建设铝电解数字孪生体。

1.1.4 分子比控制

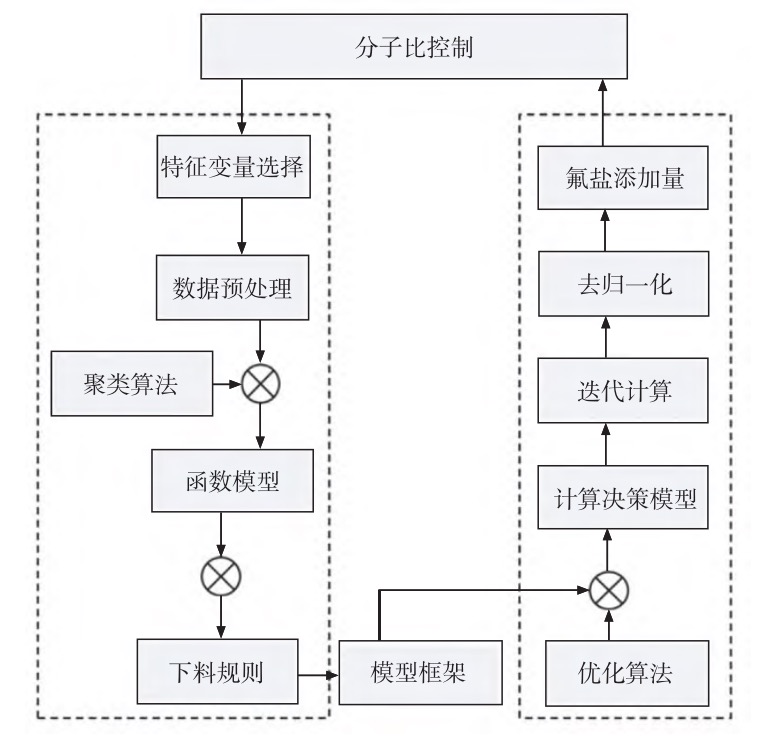

铝电解过程中的分子比主要是指电解质中不同成分的相对比例,尤其是氟化钠和氟化铝的比例,分子比反映了当前铝电解槽的物料平衡、电流效率、铝液质量。随着低分子比工艺技术在电解铝工业中的采用,氟化铝(即氟盐)添加量的计算机控制越来越受到重视,现代铝电解槽的上部结构中安装有独立的氟化铝料斗,由计算机控制添加量,图 4 是分子比控制的基本流程。

图4 分子比控制流程

氟化铝添加控制和槽电阻控制有机结合构成电解槽热平衡和电解质组成控制的基础。赵博轩使用了一种结合注意力机制和 CNN模块的深度学习模型对分子比变化趋势进行预测,在连续 21 d 预测中,能够较为准确地判断分子比的变化趋势。WANG 等提出了一种基于剪枝稀疏模糊神经网络(PSFNN)的氟化铝添加量优化方案,引入高斯混合模型(GMM)来识别铝电解槽运行模式,在 PSFNN 中涉及了稀疏正则项,从非线性数据中提取稀疏表示。YUE 等提出了一种增强模糊认知图来对氟盐添加量进行决策,通过扩展模糊 K- 均值(EFKM)和模糊决策树提取专家规则,引入状态转换算法引导模糊认知图达到较为理想的状态。分子比控制决定了铝电解槽炉膛的组分和结构,炉膛的形状和组分的物理化学参数是评估电解槽稳定性的重要指标,通过使用更加精准的策略对氟盐添加量和添加间隔进行调控,能够对电解槽的槽况进行预测,及时调整生产决策,促进铝电解数字孪生体的构建。

1.1.5 阳极效应的预测和控制

阳极效应是铝电解生产过程发生在阳极上的异常现象,当氟离子在阳极上放电逐渐增多,阳极反应过程变得迟滞,阳极过程逐渐钝化,电解质对阳极的湿润性变差,电解质中产生的气泡逐渐增多,气泡将阳极底掌逐渐覆盖,导致电阻增大,当达到一定程度时,电流在阳极和电解质之间的传输受到了抑制,从而引发阳极效应。在发生阳极效应时,电流受到阻滞,电压增大。陈曦通过使用一种自适应学习的时空图卷积神经网络,根据输入信号利用多头余弦相似度方法构建初始图神经网络,提取阳极电流特征,所提模型可提前 10 min 预测阳极效应。陈晓冉针对铝电解生产过程中的数据难以准确提取从而导致有效数据缺失、标签量不足的问题,提出了一种针对阳极效应预测的迁移学习模型,建立了一种基于贝叶斯函数优化与轻量级梯度提升决策树算法的阳极效应预测模型,大大减小模型的搜索范围,并极大提高最优超参数搜索效率,结果显示,在提前10 min 时,阳极效应的预测 F1_Score 达 89.6%。

在现代铝电解生产过程中,对阳极效应的研究包括了多种方法,但在当前的实际生产过程中,阳极效应的发生次数已实现精准控制,实际生产时可通过降低区域氧化铝浓度使得某一部分发生阳极效应,从而清除铝电解槽底部氧化铝沉淀。通过精准控制阳极效应,可有效促进铝电解智能制造,构建铝电解数字孪生体。

1.2 数据-机理联合驱动的槽况识别

数据-机理联合驱动(Data-Driven and MechanismDriven Integration)是一种将数据驱动方法与传统的机理驱动方法相结合的研究和应用框架,旨在更有效地理解、预测和优化复杂系统中的行为。这一概念通常应用于工程、科学、制造业、自动化、人工智能等多个领域。数据驱动指的是通过大量的历史数据、实时传感器数据或试验数据来发现系统的规律、模型或趋势,数据驱动方法利用机器学习、人工智能、统计学等技术,从数据中提取模式和信息,而不完全依赖于已有的理论模型或机理;机理驱动指的是依赖物理定律、化学反应、数学方程等已有的理论和规则来描述系统行为,机理驱动的方法强调从理论和基础科学的角度出发,建立基于物理、化学、流体力学等的数学模型。通过结合数据驱动和机理驱动的方法,利用数据弥补机理建模中的不足,并用机理知识对数据驱动方法的预测结果进行指导和验证,数据驱动方法提供对复杂系统的自适应学习和优化能力,而机理驱动方法则保证了对系统的合理性和物理一致性。

在铝电解生产过程中,数据 - 机理联合驱动技术旨在通过实时监测和分析电解槽的运行状态,准确识别槽况变化并进行优化控制,电解槽的槽况特征如温度、氧化铝浓度、电流密度等与电解效率和铝产量及质量息息相关,通过采集电解槽内外的实时数据,并结合基于物理原理的电解模型,可以有效识别槽况的异常变化,如阳极效应、病槽、漏槽等槽况变化,数据驱动方法通过机器学习、模式识别等技术,能够从大量历史数据中提取潜在规律,而机理驱动模型则提供对电解过程物理特性的深刻理解。

随着“中国制造 2025”的到来,同时作为“工业5.0”的重要组成部分,铝电解生产智能制造在通过数字化、自动化、智能化技术的不断渗透,迈向更高效、更环保的未来。尽管在一定程度上,已经实现了铝电解生产过程的多参数协同控制、优化策略,但由于铝电解高度的复杂性,当前的算法、模型以及系统仍然面临着数据处理能力不足、模型精度提升的空间、智能决策系统的集成度和自动化水平不够等挑战,算法模型针对性过强,尤其是在复杂工况下的自适应优化和跨域数据融合方面仍然存在较大的瓶颈。

2 铝电解数字孪生体构建和前景目标

2.1 数字孪生基础理论及技术架构

数字孪生(Digital Twin,DT)是指通过物理实体、过程或系统的虚拟模型与实际系统之间实现双向实时互动,从而在数字空间中对物理世界进行仿真、监控、预测和优化的一种技术,数字孪生体的建立包括物理建模、数据建模、实时数据传输、反馈机制以及系统智能化分析等多个层面,通过将物理系统的运行状态、行为和属性通过传感器和数据采集装置实时传输到虚拟空间,并通过与物理系统的互动、反馈与优化实现对物理世界的精确映射和控制。

数字孪生系统通常包括三个主要层次:感知层、网络层和应用层。感知层主要通过物联网技术、传感器网络等设备采集物理世界的数据,实时监控实体的运行状态;网络层负责对这些数据进行传输、存储和处理,通常依托云计算、大数据技术和边缘计算进行高效的数据处理与分析;应用层则包括基于数据分析和机器学习的智能决策、仿真模拟、预测分析等功能,最终实现对物理系统的优化控制和实时反馈。

数字孪生技术已在智能制造、智慧城市、医疗健康等多个领域展示出巨大的应用潜力,将数字孪生和铝电解结合,整合物理电解槽实时数据,结合物理规律建立模型,构建一个虚拟的铝电解数字孪生体,精准反映铝电解槽运行状态及行为,通过数字孪生体,实现铝电解过程的能效优化、设备维护预测、产品质量检测,为铝电解智能制造的实现提供强有力的技术支持。

2.2 构建铝电解数字孪生体的必要性

构建铝电解数字孪生体是实现生产智能化与精细化管理的关键。面对工艺复杂、能耗高的特点,数字孪生体通过精准建模与实时数据反馈,深度融合物理电解槽与虚拟模型,实现全过程监控、性能评估和预警预测,从而提升电解效率、节能降碳并优化产量。数字孪生体不仅能够对现有工艺进行仿真和优化,还能在系统运行中提供自适应调控和智能决策支持,帮助应对复杂的生产环境和多变的工况,从而提升生产的稳定性与安全性。随着物联网、大数据、人工智能和云计算等技术的快速发展,铝电解数字孪生体的构建已具备可行性:通过传感器、数据采集系统和先进的建模技术,实时收集和分析电解槽的各项参数,结合机理模型和数据驱动方法,可精准创建铝电解数字孪生体,为电解生产过程控制参数优化和下料、氟盐添加智能决策提供强有力的支持。然而,挑战依然存在,如高精度模型的构建、海量数据的实时处理与分析,以及数字孪生体与实际生产系统的无缝对接等问题需要进一步突破。

铝电解数字孪生体的构建不仅是提升行业竞争力的必要举措,也是推动铝电解生产向智能化、绿色化和可持续方向发展的必由之路。随着技术的不断进步和实践的深入,数字孪生体将在铝电解行业的智能制造和精细化管理中发挥至关重要的作用。

2.3 铝电解数字孪生体原型系统及前景目标

2.3.1 铝电解数字孪生原型系统

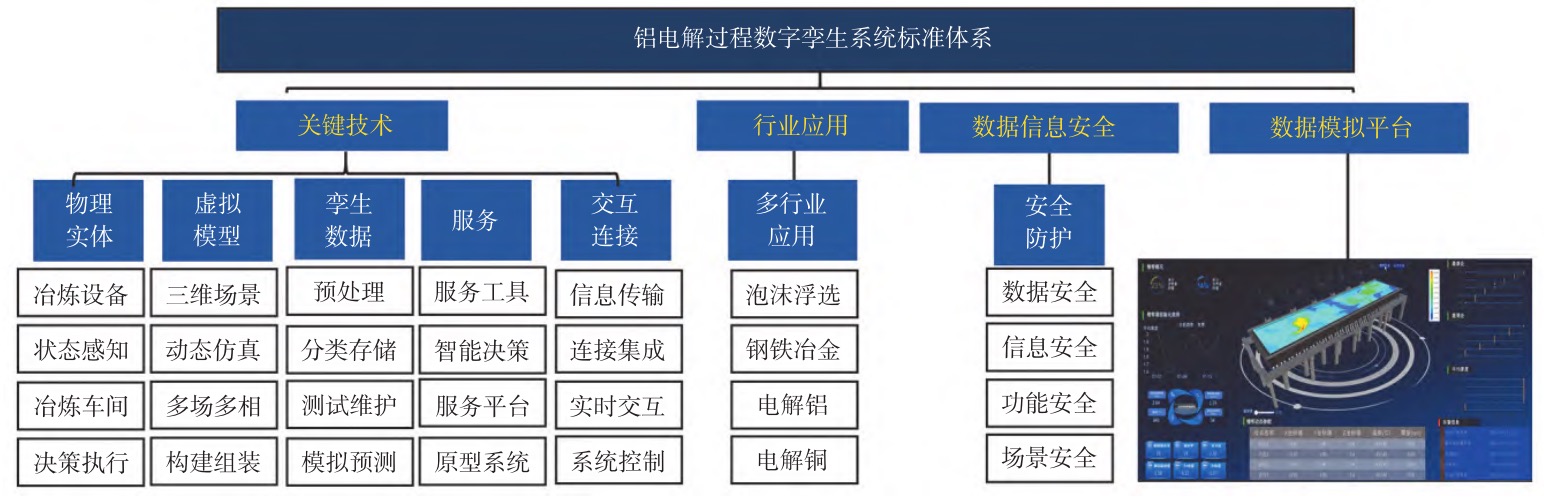

为了打通物理世界实际电解槽和数字世界三维孪生体之间的壁垒,加速铝电解行业智能化进程,直观了解电解槽的生产运行状态,并依此进行数据分析和决策优化,数字孪生系统标准体系是指用于指导数字孪生系统建设、管理和应用的规范集合,数字孪生体原型系统则是面向具体对象(如铝电解槽)构建的数字孪生实例,本文提出了铝电解过程数字孪生系统标准体系(图 5),以及依据标准体系中部分关键内容建立的铝电解数字孪生体原型系统(图 6)。

图5 铝电解数字孪生系统标准体系

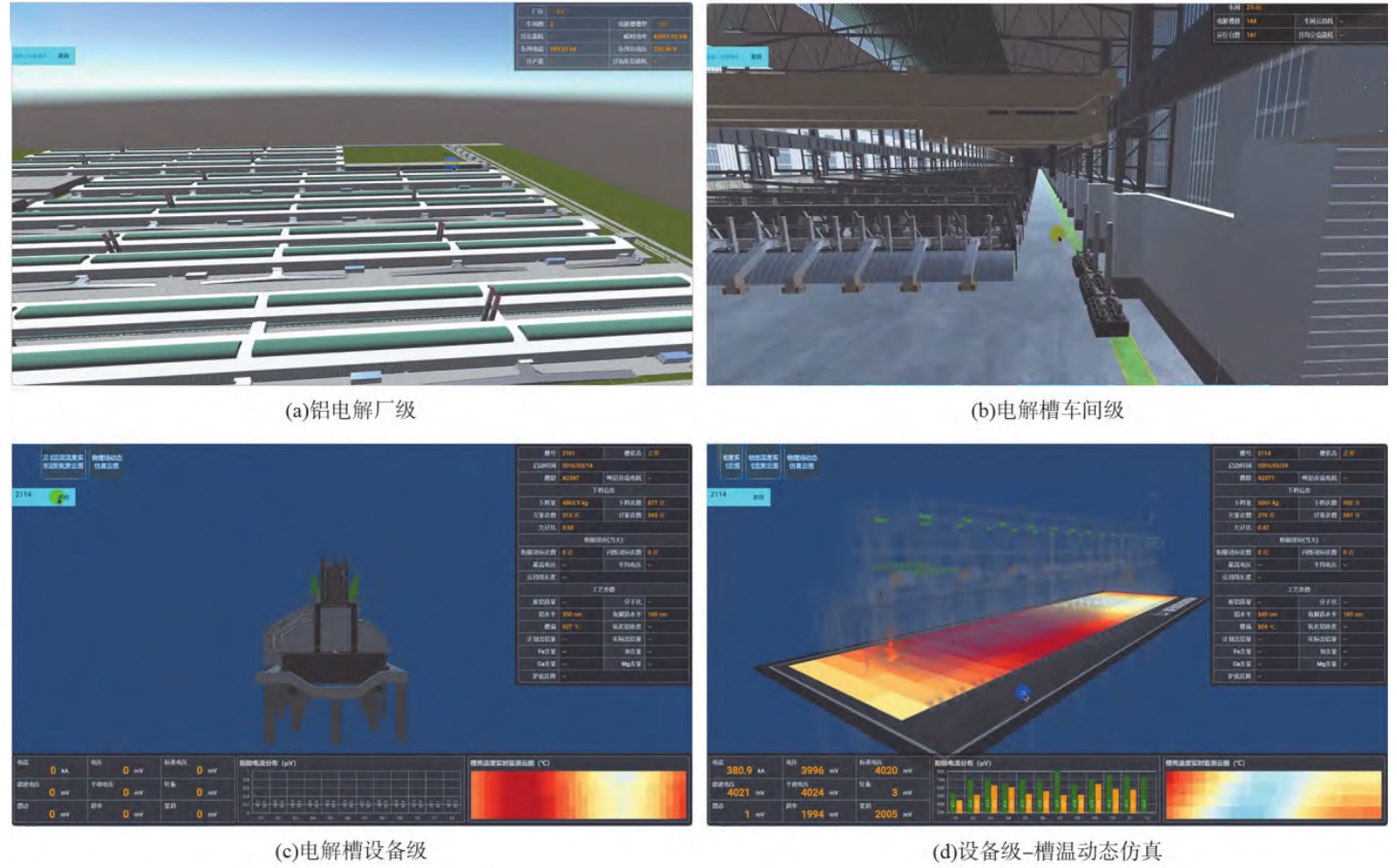

如图 6 所示,铝电解数字孪生原型系统分为了三个层级,首先是图 6(a)所示的铝电解厂级,在铝电解厂级中,可以查看各个车间的功能,以及生产线的投入情况概览,并可以实时查看到各功能车间内的生产消耗情况;其次是图 6(b)所示的电解槽车间级,在车间一级,可实时监测氧化铝下料及消耗、电力能源消耗、阳极使用等生产状态,在车间级选择某一台电解槽进行生产操作调整时,同一编号的物理实体电解槽也会同步进行相应生产操作;最后是图 6(c)所示的电解槽设备级,在该层级,可以实时查看电解槽生产历史数据,并展示电解槽的槽号、分子比、氧化铝浓度、两水平、阳极电流分布等实时状态信息,同时也有氧化铝下料情况、氟盐添加情况以及出铝量等生产信息;图 6(d)是设备级中电解槽的槽温动态仿真示意图,通过将动态仿真结果实时展示,可以清晰明确当前电解槽的运行状态,时刻根据不同工况进行如下料调整等决策操作。

图6 铝电解数字孪生原型系统

2.3.2 铝电解数字孪生体前景目标

数字孪生技术在有色冶炼行业中的应用,有助于槽况稳定,以及提高生产效率和质量、减少能耗和环境污染,具有广阔的应用前景。铝电解数字孪生体的目标是实现跨领域的数据融合与智能决策,推动整个生产环节的智能自动化,通过结合人工智能、大数据和机器学习等技术,数字孪生体将具备自适应调整和自主决策的能力,进一步提升铝电解过程的稳定性、生产率和资源利用效率。但铝电解生产过程变化十分复杂,实际生产过程对数字孪生技术的需求大大超过了本文中所提到的内容范畴,要实现更加符合工业实际的完整数字孪生系统,应从以下几个方面入手进行研究:

1)多学科融合。铝电解数字孪生是一个多学科交叉的领域,软硬件方面,亟待拓展数据来源渠道以确保分析结果更加客观合理,无论是软测量技术还是传感器研究,都将是虚拟现实映射的重要一环。学科知识方面,需要在材料学、化学、物理学、计算机科学、控制工程等领域有对应研究及人才培养。

2)铝电解机理深入研究。针对阳极电流、氧化铝浓度等重要参数,需更深入研究机理,建立更精确的数学模型,使用更大的算力。后续研究者可继续开展其他物理场的动态仿真,并可为系统添加预警状态及专家知识等决策建议。

3)物联网技术应用。铝电解数字孪生体需要使用物联网技术进行连接和交互,通过远程监测和控制,可以实现铝电解生产的智能化和自动化,降低生产成本,并提高生产效率和质量,推动铝电解智能制造向更高水平发展,实现真正意义上基于数字孪生的铝电解生产全流程智能化协同体系。

铝电解数字孪生推动铝电解智能制造发展,智能制造要求促进数字孪生技术革新,智能制造与数字孪生技术的深度融合正在催生“认知制造”新范式,即制造系统不仅能感知物理世界,更具备有自主认识以及自我进化的能力,为进一步实现“中国制造 2025”提供关键技术支持。智能制造与数字孪生技术的融合路径如下:

1)搭建铝电解全流程多物理场分布式感知网络。基于电解槽分布式在线检测与槽二维 / 三维状态信息实时感知技术,研制铝电解全流程分布式多物理场分布式感知网络,开发大型铝电解槽分布式在线检测与槽状态信息实时感知传感器与系统,实现大型铝电解槽分布式槽状态信息实时感知,将各种信息相结合,构建铝电解智能优化制造体系的最底层数据基础。

2)建立铝电解生产数据全流程、全要素多元知识库。通过工业物联网、多传感器实时采集设备温度、电流、电阻等多源异构的传感数据,基于大数据与铝电解机理的智能推理算法,以电解槽全流程数据为基础,从历史操控记录和历史数据中挖掘出有效信息,并形成优化、稳定的操控策略,提升生产的稳定性和效率,实现生产操控的智能化。

3)实现铝电解槽预测性维护与全生命周期管理。通过融合槽控机历史维护数据、实时运行日志,构建铝电解槽槽寿命预测模型,实现铝电解槽槽寿命诊断和剩余寿命预测,采用时序神经网络预测关键部件剩余寿命(RUL),当铝电解槽槽剩余寿命低于阈值时,系统自动生成维护工单并优化备件库存,减少非计划停机造成的生产损失。

4)形成铝电解动态仿真技术。通过集成 CFD 仿真、材料特性数据库与动态仿真技术,将铝电解槽工业检测数据及电解槽电化学机理模型相融合,同时应用机器学习与 AI 加速理论与方法,优化铝电解槽相场强耦合模型迭代及模型降阶,实现对全槽动态相场行为的实时高精度量化,形成基于模型降阶与加速铝电解多相多场动态仿真模型,实现对以槽膛内形与氧化铝浓度为典型代表的动态仿真模型。

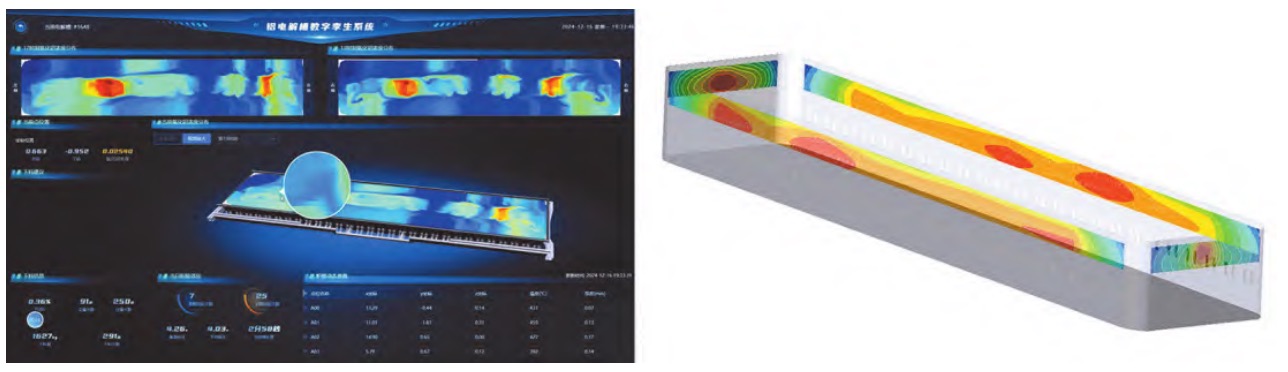

智能制造与数字孪生技术的深度融合正在重塑现代制造业的底层逻辑,通过构建完整的铝电解槽“电 - 磁 - 热 - 流 - 力 - 浓度场”耦合仿真模型,以及对相关材料的取样与测试完成模型设定,并离线计算得到各工况下的“电 - 磁 - 热 - 流 - 力 - 浓度场”的离线仿真结果,构建铝电解动态仿真模型,包括如图 7 所示的氧化铝浓度动态仿真和槽帮动态仿真模型。这种虚实共生体系不仅能在虚拟空间预演工艺参数优化、故障根因追溯等复杂场景,更能通过机器学习驱动的动态仿真预测设备劣化趋势,使制造系统具备自感知、自决策、自优化等自适应能力,推动制造业向“预防性维护”及“零缺陷生产”的更高维度跃迁。

图7 氧化铝浓度动态仿真(左)和槽帮动态仿真(右)

4 研究挑战与未来方向

铝电解数字孪生与智能制造研究虽已取得初步进展,但仍面临诸多挑战和技术瓶颈。

1)铝电解生产数据捕捉难与数据质量低。铝电解生产过程环境恶劣,传感器部署困难、数据测量误差大,部分槽内数据无法测量,同时,数据异构、噪声干扰和时效性差,对模型的精准预测和可靠性造成了极大的影响。例如,在利用阳极电流对铝电解生产工况如阳极效应、出铝、进行分析识别时,阳极电流由于其高维、时变、高复杂度的特性,使得难以通过阳极电流的变化准确判断当前电解槽所处工况,对于此类时序数据,还需使用更具鲁棒性的算法模型对其进行隐藏信息挖掘。

2)仿真模型复杂性与精度不足。铝电解过程设计电 - 磁 - 热 - 流 - 力多物理场强耦合和非线性多模态特征,传统仿真模型难以完整、精确描述铝电解槽实际运行状态,且传统仿真模型大多是静态仿真,不能实时反映铝电解槽的变化情况,难以做到生产过程中实时决策,使得数字孪生体在实现铝电解智能制造方面仍然存在相当大的不足。

3)当前数据驱动方法知识表达性和泛化能力差。当前的数据驱动方法在面对工艺多变、知识数据缺失等问题时,暴露出泛化能力弱与可解释性差的短板,随着大语言模型的发展,大模型所具备的推理及分析能力将是突破此瓶颈的关键,而如何将铝电解的工业生产多模态数据结构化,提升对电解槽状态的解析能力,并最终构建安全、可靠、准确的大模型将是未来铝电解智能制造的重点研究方向。

在未来,铝电解行业应聚焦于智能化水平的提升,一方面,应加强基础研究,深化动态仿真技术,加强铝电解过程机理研究,另一方面,需借助人工智能算法、生成式大模型技术,构建铝电解垂直领域大模型,实现数字孪生体实时更新与动态决策。未来研究方向主要如下几点。

1)高精度混合建模方法。融合深度学习与多物理场机理模型,发展数据 - 机理协同建模技术,提高模型对复杂工况的适应性与预测能力,实现更具普适性与解释性的数字孪生体构建。

2)高精度、快速响应动态仿真模型。铝电解生产是一个强耦合、高能耗、强非线性的连续生产过程,当前的仿真模型大多是静态过程,难以实时响应、控制铝电解生产,而如果能够应用具备多物理场耦合、高时效性与实时迭代能力的动态仿真技术,将能够实现分钟级的铝电解槽电 - 磁 - 热 - 流 - 力行为,为铝电解智能制造提供强有力的动态决策依据。

3)基于生成式大模型的铝电解智能制造优化。随着大语言模型、多模态大模型如 Deepseek、Grok、ChatGPT 等在工业智能领域的不断突破,目前已有部分企业如华为基于铝电解生产过程搭建的坤安大模型已得到了初步应用,在未来,构建铝电解垂直领域大模型势在必行,铝电解结合生成式大模型将引领铝电解迈入更加高效、智能化的新时代。

当前铝电解智能制造的研究正朝着高精度、高时效性和高自主性的方向迈进。在结合深度学习及多物理场耦合仿真的基础上,研发高精度、快速响应的、能够适应更多复杂工况的动态仿真模型,使得铝电解过程不再依赖于静态仿真,而能够实时响应和动态决策;进一步地,通过建设铝电解数字孪生体,为各项复杂工况提供了更高的可解释性,为铝电解生产过程的精细化管理提供了强有力的技术支撑;最后,随着近些年 AI 生成式大模型的发展,大语言模型结合多模态模型在铝电解领域的应用,将进一步提速铝电解垂直领域大模型的发展和构建,推动铝工业向更加高效、智能化的新时代迈进。

原文刊载于《有色金属(冶炼部分)》2025 年第 8 期 作者:李劼 施辉洪 张行涛 陈灿 李神舟 张红亮 田发云 黄群贤

暂无评论,等你抢沙发